L’area compresa nel cosiddetto cerchio di Valeriepieris, racchiude gran parte della popolazione globale e delle principali economie emergenti. Partendo dall’ascesa geopolitica, economica e tecnologica dell’Estremo Oriente, l’articolo riflette su come questa regione stia ridefinendo l’idea stessa di centralità globale, mettendo in discussione il tradizionale dominio occidentale.

Il concetto di Spazio in Geopolitica.

Secondo i recenti studi riguardo l’origine dell’universo nel quale si trova il mondo che abitiamo, il proverbiale Big Bang non ebbe una origine che potremmo definire localizzata. L’espansione repentina che andò formando le galassie, i pianeti ed ogni singolo atomo del cosmo compresi quelli che ora ci compongono, è avvenuta simultaneamente, in ogni luogo. Un concetto difficile da comprendere per una soggettività come quella umana la quale, per sua stessa natura, colloca la sua coscienza al centro di un sistema ed ha chiari i concetti spaziali per cui, per ogni fenomeno, vi è un luogo di derivazione.

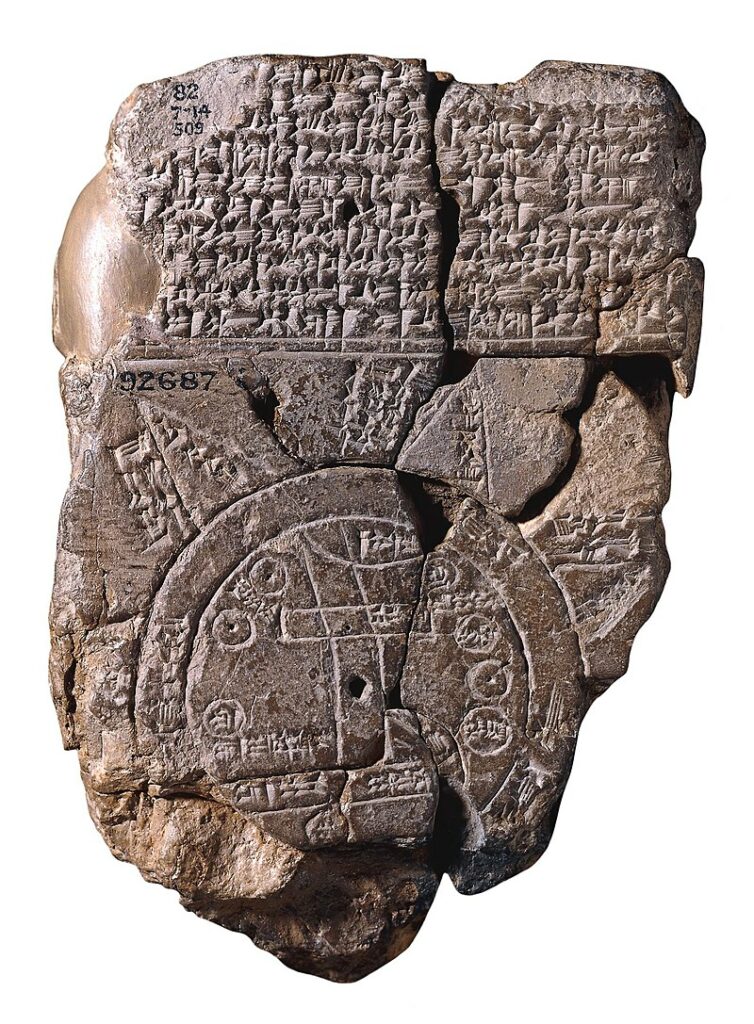

Ognuno di noi è nato in un luogo specifico e anche le istituzioni dette Stati, che organizzano la comunità politica, sono profondamente legate ad un qui ed un’ora. Ciononostante, ed in barba alle nostre percezioni istintive, l’Universo quindi non ha un centro, ed ogni luogo è il centro dell’Universo. L’umanità però replica sé stessa negli schemi che produce per cui non solo è convinta che dell’esistenza di un centro di origine di ogni fenomeno, il che, ad una certa scala, è anche corretto, ma che in qualche modo questa prevalenza di un centro rispetto alla periferia sia intrinsecamente legata ai processi storici. Tale visione del mondo è più antica di quanto si possa pensare e già i Sumeri erano convinti che esistesse un Centro ed una Periferia, un luogo di intersezione degli assi, naturalmente ogni sumero era convinto fosse la propria città quel luogo di intersezione, o l’alluvio mesopotamico in cui essa si trovava.

Seguendo tale principio tendiamo a considerare dei luoghi della Terra estremamente centrali per la Storia umana in uno specifico momento, come se essi fossero il motore di tutte le dinamiche che avvengono. Se è vero che in certi, specifici momenti, esistono delle regioni geografiche che possono imporre la propria visione, struttura e società ad altre, per mezzo di imposizione o esportazione pacifica di un modello, va anche detto che nessuna zona del mondo perde la sua relativa centralità. Per fare un esempio pratico, si potrebbe considerare il Mediterraneo o le grandi pianure della Cina o le coste dell’India il centro del mondo del I secolo di questa Era, e magari le sperdute steppe dell’Eurasia come periferiche. Eppure proprio in quelle steppe si stavano determinando quegli eventi che avrebbero, nei secoli e nei millenni successivi, portato al totale sovvertimento dei sistemi politici e sociali del Mediterraneo prima e della Cina poi.

Leggi anche: “Nord e sud” del mondo: non sono mai stati gli anni Novanta

Il centro quindi è una illusione determinata da una visione che congela il tempo in un preciso momento di osservazione, ma naturalmente non è solo questo, è anche un potente strumento politico, un modo per cui, chi impone la propria visione e il proprio sistema sociale, stabilisce che è il centro del mondo. La centralizzazione dei fenomeni è quindi più uno strumento di propaganda che un dato di fatto, ed è interessante osservare come esso rischi di ritorcersi contro chi ne fa uso nel momento in cui il potere, e la capacità di imporre e replicare il proprio modello sugli altri, viene meno.

Leggi anche: Non possiamo non dirci etnocentristi

In realtà, questa difficoltà nel definire il centro deriva da un ostacolo pregresso che si lega alla problematica di definire lo spazio e le unità geopolitiche in quanto tali poiché esse derivano da unità geografiche anch’esse tutt’altro che stabili e definite.

Nel loro studio approfondito del 2024, Falcinelli et alii, esaminano come le persone concettualizzano l’ambiente naturale e lo astraggono in categorie geografiche (es. montagne) e geopolitiche (es. città), cercando di comprendere l’interazione tra queste rappresentazioni e i luoghi abitati dimostrando come queste categorie siano altamente flessibili e influenzate dal contesto culturale e linguistico, a differenza di altri domini semantici. Già Mark et alii avevano infatti osservato come le categorie geografiche e geopolitiche non sono segmentate naturalmente, ma piuttosto organizzate attraverso processi di categorizzazione umana, e la loro variabilità dipende anche da fattori individuali come il livello di competenza e il tipo di ambiente abitato.

Tutto questo per indicare che se consideriamo l’unità di misura centrale, in questo caso gli elementi spaziali, sfumata e suscettibile a trasformazioni per sua stessa natura, se ne deriva quanto aleatorio possa essere assegnare un valore assoluto a concetti che da tali unità assemblate derivano, uno fra tutti la centralità Geopolitica.

Accettiamo quindi, dopo questa lunga premessa, il postulato per cui l’Europa e gli Stati Uniti sono stati il centro del mondo per un periodo compreso fra il 1600 ed il 2000, anche se in realtà, con questa affermazione sottintendiamo semplicemente che le nazioni con il maggiore potere militare ed economico fossero ascrivibili in quel periodo di tempo a quella regione geografica. Appare evidente come questa centralità oggi, utilizzando questi principi, non sia più tale, ed anzi si osservi un progressivo slittamento della centralità verso oriente.

I vecchi “signori” della Terra

L’Europa

Nel momento in cui l’Europa ha eletto sé stessa “centro del Mondo” ha postulato che tale condizione fosse intrinseca alla realtà e dovesse perdurare per sempre, quando invece, già prima con lo slittamento atlantico del potere, ed oggi con l’accresciuta “centralità” dell’estremo oriente, tale ruolo appare insostenibile anche per i più sfegatati euro-centristi. La presa di coscienza di tale mancata centralità ha avuto un impatto notevole sulla società Europea.

Il primo caduto di questo processo di sgretolamento è stato il senso di appartenenza alla comunità europea, non tanto nelle sue regioni centrali, se ancora oggi il 74% degli Europei si sente cittadino dell’Unione Europea, quanto nelle sue zone periferiche.

Un esempio rappresentativo è dato dall’Ungheria, che dal 2010 ha promosso una geopolitica nazionalista e conservatrice in opposizione all’Unione Europea manifestando una delusione verso l’integrazione, ma che potremmo più cinicamente descrivere come la presa di coscienza di non essere entrati nel gruppo dei più potenti della Terra. Questo ha dato vita ad un’area interna all’Unione Europea, spesso associata al cosiddetto Gruppo Visegrad (composta da Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) la quale rincorre narrazioni che spesso confliggono con le reali interdipendenze economiche fra questi paesi, dimostrando al contrario una forte dipendenza dai legami economici con l’Europa occidentale, a fronte di interazioni fra i paesi del Gruppo di Visegrád (V4) piuttosto limitate. Del resto, questo mosaico di nazioni auto-elettosi centro del mondo, ha scoperto relativamente da poco l’unità, e ai sentimenti complessi e radicati che agitano il gruppo Visegrad giungono in risposta le semplificazioni dell’Europa più ricca che ripercorre le suggestioni dell’Est contro l’Ovest, dando vita ad un circolo vizioso in cui le identità locali si nutrono di tali visioni e le ingigantiscono.

Leggi anche: La difesa dei principi fondamentali dell’Unione Europea

L’Europa appare oggi confusa, smarrita fra un senso di titanismo che lei stessa ha alimentato e in cerca di una mappa di valori che possano ancora porla al centro del mondo. Persa la battaglia economica e sociale punta adesso a quella morale dimostrando però così l’incredibile frammentata varietà delle visioni che la attraversano.

Gli U.S.A.

Subito dopo gli Europei, ma solo poiché giunti all’egemonia militare a seguito di essi, gli Stati Uniti sono forse i veri sostenitori della loro centralità nel Mondo. Probabilmente l’essere una potenza la quale non ha mai fatto affidamento sulle Colonie ma sullo sfruttamento indiretto di nazioni lontane ha contribuito a creare un senso di centralità assoluto e totalizzante rispetto a quello che può aver sempre animato gli Europei. I cittadini degli Stati Uniti d’America sono sempre stati convinti di essere il centro di un sistema quasi avulso dal resto del pianeta, la realizzazione secolarizzata della Terra Promessa di biblica memoria dalla quale osservare distanti terre straniere la cui percezione è a tratti favolistica e notevolmente suscettibile alle mode del momento.

Leggi anche: America, invulnerabile e insicura

Forse l’aspetto più interessante di questa visione si manifesta proprio ora che la stampa americana sembra ossessionata, da circa un decennio, dalla perdita di questa supposta centralità, andando a postulare l’esistenza di un momento storico in cui gli Stati Uniti sono stati il timone ed il traino del mondo. Scenario questo che non trova riscontro nella realtà storica. Poiché se è vero che gli Stati Uniti d’America hanno rappresentato un elemento così determinante della storia del secolo appena trascorso quale sarebbe impossibile immaginare senza il loro apporto, va anche detto che essi non hanno mai ricoperto un ruolo di egemonia sull’intero globo, neanche negli anni subito successivi al crollo dell’Unione Sovietica, nel corso dei quali l’Europa stava sperimentando un momento di grande crescita ed espansione.

Pianeta Valeriepieris

Infine è giunto il momento di lasciare l’Occidente e spingersi quindi verso questo altro mondo, questo luogo dove oggi pare trovarsi il centro della Storia, ed atterrare così in un pianeta altro animato da popoli, culture e linguaggi diversi: il Pianeta Veleriepieris.

Per prima cosa definiamo cosa si intende per cerchio Valeriepieris.

Tale astrazione geografica nasce in seno alla cultura di internet, come un post su Reddit del 2013, creato dall’utente Ken Myers, noto con lo pseudonimo, appunto di, Valeriepieris. Nel post, Myers, condivideva una mappa che mostrava un piccolo cerchio contenente metà della popolazione mondiale, centrato sull’Asia. Da tale immagine ne è scaturito un dibattito che, raggiunto l’economista Danny Quah, ha ufficialmente traghettato il cerchio Veleriepieris nella letteratura scientifica.

Ad oggi esiste un animato dibattito riguardo al modo in cui dovrebbe essere correttamente calcolata l’estensione di questo Cerchio. Il lavoro più recente è probabilmente quello di Rudy Arthur che ha elaborato un algoritmo per calcolare il Cerchio Valeriepieris, generalizzandone il concetto per includere frazioni diverse della popolazione e aree geografiche variabili, superando le misure del centro medio ed il centro tridimensionale. Ad oggi infatti questa proiezione mentale è divenuta anche uno strumento di analisi per studiare la dispersione della popolazione laddove un raggio minore indica una concentrazione più elevata della popolazione intorno a un punto centrale, mentre un raggio maggiore riflette una distribuzione più omogenea.

Assunto quindi che si tratta di una proiezione mentale in continuo mutamento possiamo al contempo semplificare dicendo che si tratta di quell’area dell’Asia i cui paesi demograficamente più rilevanti sono i seguenti, contando solo i primi dieci posti in ordine per numero di abitanti.

- Cina – circa 1,4 miliardi

- India – circa 1,4 miliardi

- Indonesia – circa 278 milioni

- Pakistan – circa 248 milioni

- Bangladesh – circa 172 milioni

- Giappone – circa 124 milioni

- Filippine – circa 117 milioni

- Vietnam – circa 99 milioni

- Thailandia – circa 70 milioni

- Myanmar (Birmania) – circa 56 milioni

Se quindi è ozioso parlare di centro del mondo da un punto di vista oggettivo, vi è sicuramente un aspetto che non può essere sottovalutato: in questa area vive il grosso della popolazione mondiale, ciò significa che la stragrande maggioranza degli umani che al momento vive, respira ed esprime opinioni sulla Terra è compresa al suo interno. Prendendo quindi a campione tale maggioranza a rappresentanza dell’intero genere umano ci troviamo in un mondo molto diverso da come siamo soliti immaginare il pianeta che abitiamo e la nostra epoca.

Prendiamo ad esempio la religione, quella praticata più diffusa è l’induismo, che per approssimazione possiamo dire è officiata dal 35% della popolazione del Cerchio Valeriepieris, cui subito fa seguito l’Islam (approssimato al 25%) e il Buddismo ( 15%) con il Cristianesimo ed il Confucianesimo a contendersi il 10%.

Linguisticamente il cerchio è dominato dal mandarino e dall’hindi per quanto l’inglese sia riuscito a ritagliarsi il ruolo di lingua franca ampiamente diffusa, a cui si aggiunge un selva di linguaggi appartenenti a famiglie molto diverse fra loro e che possono vantare milioni di parlanti fra cui il Bengali, l’Indonesiano, l’Arabo, il Tamil, il Giapponese e altre ancora incredibilmente diversificate.

Il mondo visto dal Pianeta Valeriepieris

Ora è nostro compito spostarci all’interno del Pianeta Veleriepieris e osservare in che modo esso si confronta con il mondo nella totalità. Per necessità di brevità ci concentreremo su tre attori principali, i quali, è bene ricordarlo, sono stati selezionati in parte poiché realmente determinanti nel contesto del Pianeta Valeriepieris, ma anche e soprattutto poiché in questo modo percepiti da noi altri che viviamo, letteralmente, su un altro mondo.

Il mondo visto dalla Cina.

Il modo in cui la Repubblica Popolare Cinese, ovvero sia la Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, percepisce il mondo occidentale e il contesto internazionale è influenzato da una combinazione di fattori storici, geografici e geopolitici che hanno modellato la visione spaziale dei suoi leader e le sue scelte di politica estera. Il cosiddetto “secolo delle umiliazioni,” quel periodo che va dalle Guerre dell’Oppio fino alla metà del XX secolo, ha lasciato un segno profondo nella coscienza cinese, alimentando un sentimento di rivalsa e un desiderio di ripristinare il proprio status di grande potenza a livello internazionale. Questa esperienza è vista come una lente attraverso cui la leadership del Partito Comunista Cinese interpreta l’ambiente geopolitico e seleziona i fattori rilevanti per il processo decisionale non potendo sottovalutare l’impatto titanico che tale periodo ha nella percezione comune della popolazione cinese. L’umiliazione subita, supposta o reale che sia, è parte integrante della narrazione che sottende alle scelte compiute dalle élite cinesi.

Se ne deduce quindi che la dirigenza di Běijīng considera il contesto internazionale come una fonte di opportunità, ma anche di minacce. Da un lato infatti si può osservare come essa cerca di consolidare il suo ruolo di attore globale attraverso una politica orientata al mare, con particolare attenzione ai Mari della Cina e, in misura minore, all’Oceano Indiano, per proiettare il suo potere e espandere la sua influenza. Dall’altro, la stessa dirigenza vede in paesi vicini e soprattutto negli Stati Uniti come potenziali minacce, intesi come attori che potrebbero ostacolare il suo obiettivo di affermare la propria sovranità e integrità territoriale.

Leggi anche: Il Dragone celeste: l’agenzia nazionale cinese per lo spazio (CNSA)

Si assiste così ad un paradosso interno per cui si tenta di conciliare una supposta età dell’oro da restaurare ed un insieme di torti subiti da sanare, generando una continua oscillazione fra titanismo e vittimismo che rappresentano la cifra dell’identità geopolitica cinese attuale (a cui ad esempio si può opporre l’esempio di paesi che non vivono tale dicotomia, e che al contrario abbracciano o solo una visione titanica trionfante, come gli Stati Uniti d’America, o solo un vittimismo da sindrome di accerchiamento, come la Federazione Russa). Ne consegue che la percezione dei leader cinesi è anche condizionata dalle esperienze storiche di fallimenti e successi, in particolare nella modernizzazione tecnologica e nella capacità di difendersi dalle potenze straniere, esperienze che differenziano la Cina dal Giappone, che riuscì a modernizzarsi con la Rivoluzione Meiji andando ad identificare, nella mancata modernizzazione ed il conseguente divario tecnologico con le potenze occidentali, fra le ragioni principali del “secolo delle umiliazioni”.

Si va così a ridimensionare nella visione complessiva la lunga storia di conflitti interni, fra cui la guerra civile del 1927-1950, e l’aspirazione di una riunificazione totale assume un significato messianico e risolutivo che possa cancellare l’onta subita, influenzando profondamente le priorità strategiche del Partito Comunista Cinese e facendo della riunificazione con territori come Taiwan uno degli obiettivi principali e a lungo termine. L’impatto culturale di tale aspirazione è profondamente radicato e spesso sottovalutato nel mondo occidentale.

Geografia e visione Geopolitica della Cina

La geopolitica della Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó è profondamente influenzata dalla sua geografia oltre che dalla sua storia.

La posizione geografica e la geomorfologia della Cina rappresentano notevoli ostacoli alle comunicazioni interne ed esterne, avendo rappresentato per secoli un concreto limite alle possibilità di esercitare politica estera fatta eccezione per i periodi delle grandi invasioni mongole. La Cina infatti presenta una geografia peculiare: circondata e orientata verso il mare, dipende dalle rotte commerciali marittime per sostenere la sua economia e sicurezza nazionale, soprattutto nel Mar Cinese Meridionale e nell’Oceano Indiano. Il rapido sviluppo economico cinese ha inoltre favorito l’urbanizzazione, con la popolazione che si concentra nelle province costiere, lasciando vasti territori interni meno abitati.

Tale isolamento millenario è oggi completamente superato grazie alla sua fiorente economia e alle nuove tecnologie che rendono parzialmente irrilevanti le storiche barriere naturali, il che significa anche che la Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó è oggi coinvolta in diverse dispute territoriali, fra cui quelle nel Mar Cinese Orientale e nel Mare Cinese del Sud e con i paesi vicini, inclusi Vietnam, Filippine e Giappone a cui vanno aggiungendosi dispute territoriali lungo il confine sud-occidentale con India e Bhutan.

In parte per questo desiderio di ristorazione della grandezza passata, in parte come naturale conseguenza di ruolo assurto come Superpotenza Mondiale, e certamente anche in relazione alle dispute ora trattate, non stupisce che la Cina abbia incrementato la spesa per la difesa e rafforzato la sua flotta, rappresentando una forza militare di primo piano pur essendo ancora fortemente ridimensionata, in termini di minaccia militare, dagli Stati Uniti d’America e dalle annesse alleanze come il QUAD e l’AUKUS.

Dal punto di vista strategico, il “primo arco insulare” (Aleutine, Giappone, Filippine) è visto come una barriera marittima, con Taiwan come punto focale. Taiwan, infatti, è percepita come cruciale per il controllo delle vie di comunicazione tra il Mare Meridionale Cinese, il Mare Orientale Cinese e l’accesso cinese al Pacifico.

Volendo quindi riassumere la visione geopolitica della Repubblica Popolare Cinese potremmo dire che essa si trova attualmente in un dilemma strategico: da un lato, ha bisogno di aprire la propria economia per stimolare la crescita in un contesto economico difficile; dall’altro, sente la necessità di chiudersi per motivi di sicurezza nazionale. Vari problemi ostacolano l’economia cinese, tra cui un mercato immobiliare debole, un andamento demografico che condurrà a una popolazione sempre più anziana e una crescente quantità di prestiti non redditizi legati alla Belt and Road Initiative. Inoltre, il divario urbano-rurale rende improbabile che le popolazioni rurali possano beneficiare della formazione e delle tecnologie accessibili nelle aree urbane.

Questa spinta alla chiusura è rafforzata dal modo in cui la Cina interpreta la propria storia moderna, si ripensi in tal senso a quanto detto riguardo al periodo delle “umiliazioni”, che alimenta una diffidenza verso l’esterno. Nonostante tutto, la Cina è comunque propensa a esplorare nuove opportunità economiche nella propria regione, possibilità che potranno avere successo fintanto che non sorgano conflitti su questioni come lo status di Taiwan.

La Visione Geopolitica del Giappone

Il Nihon-koku, nel corso del tempo, ha sviluppato una complessa identità geopolitica, divisa tra Oriente e Occidente, che lo ha portato a un equilibrio strategico ambiguo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il paese ha abbandonato la sua posizione imperialista, allineandosi agli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e adottando un approccio passivo, focalizzato sul commercio e su una presenza militare limitata. Questa scelta, benché giustificata dalla devastazione del conflitto, ha suscitato critiche per la mancanza di una strategia di sicurezza più robusta. Tuttavia, i recenti mutamenti geopolitici – tra cui il programma missilistico della Corea del Nord, la crescente influenza economica e militare della Cina e il conflitto in Ucraina – hanno spinto il Giappone a riconsiderare il proprio ruolo nella regione. Oggi, abbandonata in parte la sua storica postura pacifista, il Giappone ha adottato un approccio pro-attivo alla sicurezza, ricalibrando la propria politica estera e assumendo un ruolo di leadership nella regione Indo-Pacifico (Maslow, S. 2024).

Leggi anche: Il Giappone si riarma

Un concetto centrale nella nuova visione geopolitica giapponese è la definizione di sé come “nazione insulare” (shimaguni) o “stato oceanico” (kaiyō kokka), una reinterpretazione che riflette una nuova consapevolezza del ruolo del Giappone nella regione indo-pacifica. Il paese promuove ora un modello geopolitico che lo posiziona al centro dell’Indo-Pacifico, una scelta strategica che richiede una revisione critica della politica spaziale giapponese. Infatti, la sconfitta dell’impero giapponese nel 1945 aveva per lungo tempo reso il tema delle dimensioni spaziali nella politica un argomento poco trattato, se non evitato. Questa mancanza di approfondimento ha limitato la comprensione delle relazioni estere del Giappone, nonostante l’importanza cardinale della sua posizione – geografica e culturale – in un ordine globale in costante evoluzione. Come osserva Watanabe, il Giappone ha svolto un ruolo ambivalente nella politica globale: è stato percepito sia come “anormale” sia come un modello, agendo come una sorta di portavoce dell’Occidente e della modernità (Christian Wirth, 2022).

La strategia indo-pacifica del Giappone si pone ora tre obiettivi principali: (a) espandere la presenza del Giappone nell’Indo-Pacifico; (b) rafforzare la sicurezza energetica del paese; e (c) contenere implicitamente l’influenza della Cina. Secondo la logica del “balance of threat” di Stephen Walt, l’espansione giapponese è giustificata dalla vicinanza geografica e dalle percezioni delle intenzioni offensive cinesi, che rappresentano una minaccia per il Giappone e altri stati della regione. La strategia indo-pacifica del Giappone si sviluppa quindi in tre ambiti fondamentali: il discorso strategico interno, che definisce il suo ruolo e le sue ambizioni regionali; l’azione politica, che comprende le proiezioni marittime del Giappone e la sua influenza nelle strutture regionali; e la diplomazia, con la costruzione di alleanze bilaterali, trilaterali e quadrilaterali, una “geometria strategica” che permette al Giappone di consolidare il proprio ruolo nella regione (Scott, D. 2019).

Se ne deduce che il Giappone sta abbracciando una nuova posizione geopolitica che cerca di bilanciare la sua storica ambivalenza e i bisogni di sicurezza attuali. Mentre rafforza la propria posizione come attore centrale nell’Indo-Pacifico, il Giappone adotta un approccio che mira a sostenere stabilità e sicurezza regionali, mantenendo un occhio vigile sulle crescenti ambizioni della Cina.

In questo contesto è interessante osservare come lentamente ma progressivamente, nella visione del Giappone venga a mancare un attore essenziale: l’occidente. Se tale assenza appare quasi connaturata se riferita all’Europa, essa appare invece più interessante e senza dubbio innovativa se si guarda agli Stati Uniti d’America. La solida alleanza con Washington non è messa in discussione, ma il paese del Sol Levante adotta sempre più politiche che sentono di poter fare a meno dello storico, ed egemone, alleato.

L’India, la geopolitica vicina e la geopolitica globale

La geopolitica della Bhārat Gaṇarājya, storicamente radicata in dinamiche regionali e globali complesse, è plasmata da una serie di strategie e obiettivi che si sono evoluti nel tempo, soprattutto in relazione al suo ruolo di potenza nucleare e al suo posizionamento in Asia. La strategia nucleare dell’India è spesso esaminata in termini di percezioni statali e dei governi, ma trascurare il ruolo dei media nella costruzione dell’identità nucleare della nazione porta a un’analisi incompleta. Per analizzare quindi tale aspetto della Repubblica Indiana si è voluto partire da questo aspetto profondamente studiato da Tanvi Pate che evidenzia come le rappresentazioni mediatiche, come quelle editoriali del quotidiano The Hindu tra il 2011 e il 2020, hanno contribuito a definire l’identità nucleare dell’India a livello regionale e globale, sottolineando la necessità di considerare l’influenza della cultura popolare sulla geopolitica (Pate, 2023).

Questa costruzione mediatica risponde al concetto di “mitologie geopolitiche” e identifica un binomio tra “sé” e “altro”, in cui l’India viene vista come una potenza responsabile e autonoma, in contrapposizione agli atteggiamenti e alle percezioni verso i suoi vicini nucleari, Pakistan e Cina. Attraverso questa lente, l’India si afferma non solo come una potenza nucleare sicura ma anche come una nazione che ha l’autorità morale per ambire a un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, proponendosi come un partner affidabile nei contesti di multilateralismo e sicurezza globale. Tale immagine rappresenta molto bene il modo in cui l’India vede sé stessa nella geopolitica mondiale.

Altro aspetto fondamentale è il ruolo strategico dell’India nell’Indo-Pacifico. Tale veste è evidenziata dalla crescente collaborazione con alleati come gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia. Questa alleanza, nota come il “Quad”, rappresenta un pilastro della risposta indiana all’influenza crescente della Cina nella regione. La competizione tra la strategia cinese della Belt and Road Initiative (BRI) e la “Act East” dell’India costituisce uno degli aspetti chiave della rivalità geopolitica. L’India, attraverso questa iniziativa, cerca di espandere la sua influenza attraverso accordi di commercio e infrastrutture con paesi del Sud-est asiatico, rafforzando al contempo la propria posizione come baluardo di stabilità regionale e alternativa strategica per questi paesi rispetto alla Cina.

In Asia meridionale, la politica estera indiana si estende anche ai paesi vicini, dove la sfida è mantenere relazioni bilaterali stabili. Con il Pakistan, le tensioni sulla questione del Kashmir e la Linea di Controllo sono frequenti, anche se entrambi i paesi hanno mostrato segnali di cooperazione economica limitata. Con la Cina, l’India ha affrontato una serie di crisi lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC), culminate nello scontro della Valle di Galwan nel 2020, evento che ha enfatizzato la tensione latente nonostante le collaborazioni economiche. Tuttavia, la Cina continua a essere uno dei principali partner commerciali dell’India, creando una relazione di interdipendenza che richiede un delicato bilanciamento tra cooperazione economica e rivalità politica. Sui rapporti fra queste tre potenze nucleari torneremo però dopo per entrare nel cuore “nucleare” del problema.

Al di fuori delle dinamiche conflittuali, l’India ha promosso relazioni collaborative con Nepal, Bhutan, e Myanmar. In Nepal, le tensioni sono emerse su questioni territoriali, ma i forti legami culturali e religiosi hanno permesso di mantenere un dialogo continuo. Con il Bhutan, la cooperazione si concentra su progetti idroelettrici, che rafforzano la sicurezza energetica di entrambi i paesi. Con il Myanmar, la strategia “Act East” si traduce in una cooperazione per lo sviluppo economico e infrastrutturale, ampliando la sfera di influenza dell’India nel Sud-est asiatico.

Infine, l’India svolge un ruolo di leadership all’interno di organizzazioni multilaterali come il G20 e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), dove si propone come sostenitore di un ordine mondiale multipolare. Il suo impegno per il multilateralismo e il principio di autonomia strategica rispecchia la tradizione post-coloniale dell’India, che aspira a essere una potenza che non si allinea strettamente a nessuno schieramento ma piuttosto preserva la propria indipendenza.

Si osserva quindi che la geopolitica dell’India è un complesso intreccio di cooperazione e competizione, un bilanciamento delicato tra la necessità di espandere la propria influenza e la volontà di mantenere l’indipendenza strategica. Questa posizione si riflette nelle sue relazioni regionali, nella sua aspirazione a essere una potenza nucleare responsabile e nella partecipazione attiva ai forum internazionali, dove l’India si propone come garante di stabilità e partner strategico per un mondo multipolare. L’India appare come l’unico vero paese, fra i tre giganti analizzati, ad avere vere e proprie aspirazioni globali, vedendo il mondo fuori da Valeriepieris non solo come un distante mercato da sfruttare ma come un sistema di interconnessioni in cui ambire, addirittura, ad un ruolo egemone.

Il cuore nucleare del problema: il trilemma Cina/India/Pakistan

Il trilemma nucleare che coinvolge Cina, India e Pakistan rappresenta una delle dinamiche geopolitiche più complesse e rischiose del Pianeta Valeriepieris, caratterizzata da relazioni tese e costanti rivalità. Sebbene la Cina preferisca non essere direttamente coinvolta nella conflittualità tra India e Pakistan, il suo ruolo di potenza nucleare nel contesto asiatico influenza inevitabilmente l’interazione tra questi due paesi. Inoltre, la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina aggiunge ulteriori livelli di tensione e influenza sulla situazione regionale, rendendo necessario un attento monitoraggio degli sviluppi geopolitici e nucleari nell’area.

Il confronto tra India e Pakistan è un conflitto radicato, alimentato da divergenze ideologiche, storiche e religiose, in particolare sulla questione del Kashmir. Dopo l’indipendenza, entrambi i paesi hanno sviluppato un forte senso di rivalità identitaria, che ha portato a tre grandi conflitti e a una persistente minaccia di escalation nucleare. La situazione è ulteriormente complicata dalla politica interna indiana, con il partito Bharatiya Janata Party (BJP) che, sotto la leadership di Narendra Modi, ha implementato un’agenda basata sull’Hindutva, come la revoca dell’articolo 370 che garantiva uno “status speciale” al Kashmir amministrato dall’India. Questa mossa ha provocato forti reazioni da parte del Pakistan, che considera il Kashmir parte integrante della propria identità nazionale, e ha portato anche la Cina a protestare per l’inclusione di territori contesi nella giurisdizione amministrativa indiana. In questo scenario, il rischio di una crisi nucleare è amplificato dalle divergenze di percezione sulla sicurezza: per il Pakistan, l’India rappresenta la minaccia esistenziale primaria, mentre l’India vede la Cina come minaccia a lungo termine, ma il Pakistan come sfida immediata.

Anche le relazioni tra Cina e India sono caratterizzate da una crescente competitività. Dopo la normalizzazione dei rapporti nel 1988, i due paesi avevano cercato di costruire un quadro di cooperazione per gestire le tensioni, in particolare sui confini contesi. Tuttavia, questo quadro sta rapidamente deteriorandosi a causa delle nuove pressioni geopolitiche e del rafforzamento dei nazionalismi interni. L’India, sotto il governo Modi, ha assunto una posizione più assertiva sulla questione dei confini, con episodi di tensione come lo stallo di Doklam nel 2017 e l’incidente di Galwan nel 2020 che hanno evidenziato la fragilità della stabilità nella regione. La crescente cooperazione dell’India con gli Stati Uniti, che vede nella strategia dell’Indo-Pacifico un modo per contenere l’ascesa cinese, ha complicato ulteriormente i rapporti con Pechino. La Cina, che vorrebbe mantenere un equilibrio e minimizzare le tensioni con l’India, si trova invece a dover affrontare un vicino sempre più determinato a riaffermare il proprio controllo territoriale.

Naturalmente il pianeta Valeriepieris non è immune alle ingerenze del “Vecchio Mondo” e l’influenza degli Stati Uniti nella regione, pur essendo una potenza extra-regionale, è significativa. La competizione strategica con la Cina ha portato Washington ad adottare politiche di contenimento e pressione economica nei confronti di Pechino, rafforzate dall’amministrazione Trump e proseguite sotto Biden. Con il lancio della strategia Indo-Pacifica, gli Stati Uniti hanno cercato di “creare un ambiente strategico favorevole” che permetta loro di esercitare un’influenza bilanciata contro la Cina, coinvolgendo paesi alleati come l’India. Tale competizione ha introdotto elementi di instabilità che, nel contesto del trilemma Cina-India-Pakistan, aumentano i rischi di escalation e mettono in pericolo la stabilità nucleare nella regione.

Voci dal presente: di cosa si parla nel pianeta Valeriepieris

Questi quindi i principali aspetti dei pianeta Valeriepieris, un mondo distante per chi abita l’occidente, caratterizzato da dinamiche diverse, per certi versi aliene, e che soprattutto vivono con un profondo grado di distanza dinamiche ed eventi che al contrario sono considerati primari nel mondo occidentale ed in particolare euro-americano. Prima di lasciare questo pianeta distante, ora che ne abbiamo analizzato gli aspetti preminenti, è interessante osservare quali siano le principali notizie sulle testate online di Cina, India e Giappone, in data 9 novembre 2024, un momento in cui il conflitto in Ucraina, i catastrofici eventi di Gaza e la tragedia delle inondazioni in Spagna riempiono le prime pagine dei nostri giornali, oltre che, ovviamente, la rielezione di Trump come presidente degli Stati Uniti d’America.

Il quotidiano China Daily, giornale cinese internazionale focalizzato su notizie nazionali e globali, riporta la notizia dell’incontro fra il presidente Cinese ed il suo omologo italiano Mattarella, nonché altre notizie di politica interna o relative all’area Valeriepieris. Si potrebbe dire che il resto del mondo inizia a esistere nel momento in cui varca la soglia di questa regione.

Stesse notizie, e stesso si può dire per quanto concerne la testata Ecns.cn, portale di notizie cinese focalizzato su attualità e cultura, in inglese, che riporta quasi le stesse notizie.

The Japan News cioè lo Yomiuri Shimbun è uno dei principali quotidiani giapponesi, copre notizie nazionali e internazionali con particolare attenzione alla politica, economia e società.

Sulla sua prima pagina si può osservare come la Cina occupi le prime notizie che non sia inerenti alla politica interna giapponese e le elezioni americane sono già un trafiletto laterale. Uno scenario non dissimile lo si può osservare sul The Governement of Japan, il sito ufficiale che offre informazioni su politiche, notizie e iniziative del governo giapponese, rivolto a cittadini e stranieri.

The Hindu, l’autorevole quotidiano indiano, noto per la copertura approfondita di politica, economia, cultura e attualità nazionale e internazionale che pare ignorare completamente qualsiasi evento non inerente all’India o al pianeta Valeriepieris.

The Times of India, il quotidiano più letto in India, offre notizie su politica, economia, intrattenimento e sport, con una prospettiva nazionale e globale, dove si trova il primo, e unico, riferimento in prima pagina ai fatti di Gaza.

Ultime considerazioni

In un contesto globale caratterizzato da un’evoluzione dei poli di potere e dall’affermazione di nuove centralità, l’Europa si trova oggi in una fase di ridefinizione identitaria. Venuta meno la sua influenza dominante in ambito geopolitico, l’Europa cerca di affermare una propria centralità morale, ma la sua posizione risulta spesso incerta, come evidenziato dall’alternanza di risultati elettorali che oscillano tra progressismo e conservatorismo. Questa ambiguità sottolinea una ricerca di valori che fatica a trovare coerenza, evidenziando così una crisi di identità che limita il suo ruolo nel definire standard globali.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, sembrano rispondere a un’analoga perdita di centralità con una crescente tendenza all’autarchia, accentuata dai recenti risultati elettorali. L’autosufficienza, teoricamente promossa negli ultimi decenni, sembra oggi avviarsi verso una concretizzazione più evidente, con un atteggiamento di chiusura e antagonismo verso il resto del mondo, che potrebbe ridefinire i rapporti e i flussi di cooperazione globale.

Nel frattempo, il Pianeta Valeriepieris continua nel suo percorso, andando affermandosi come nuovo epicentro di potere e influenza. I paesi di quest’area stanno maturando una propria visione autonoma, svincolata dall’influenza culturale e tecnologica dell’Occidente. Questo percorso di emancipazione e sviluppo indipendente è indice di una trasformazione che modifica l’equilibrio globale, mettendo in discussione la tradizionale supremazia del Vecchio Mondo.

Al di là della reale esistenza di un centro del mondo, non vi è dubbio stia avvenendo un passaggio di consegne, e ci si domanda se tale trasferimento sarà indolore o meno.