Perchè si può parlare di branding ISIS? Nell’analisi che segue cercheremo di delineare, in breve, le strategie comunicative che hanno trasformato una nuova sigla terroristica in uno dei più riconoscibili brand globali. Ecco a voi il marchio Daesh.

L’11 giugno 2015, per commemorare l’anniversario della conquista della città irakena di Mosul, un account Twitter legato al gruppo terroristico dell’Isis (o Daesh, in arabo), ha pubblicato il seguente video

Attenzione: il filmato contiene immagini che potrebbero urtare la sensibilità dell’osservatore.

In questa mezzora di filmato – unico video che riporterò qui, poiché sono tra quelli che credono sia meglio non facilitare la diffusione di materiale di questo tipo – ricorrono le immagini e le simbologie a cui ci hanno ormai abituato gli islamisti che si riconoscono sotto la bandiera del cosiddetto “califfato”, ma rispetto ad altri filmati rintracciabili nei meandri del web, qui non c’è solo propaganda. Nel linguaggio pubblicitario questo video sarebbe ritenuto a tutti gli effetti un video istituzionale.

Si possono notare alcune delle classiche regole del “brand storytelling” aziendale: ci sono riferimenti al passato, alle battaglie, agli – chiamiamoli così – ideali che animano il gruppo, fino ai risultati ottenuti sul campo. Ma come ha fatto il Daesh, in un periodo di tempo tutto sommato breve, a farsi brand nonché “istituzione”?

Qui non tratteremo i fenomeni sociali, politici e antropologici che hanno dato forza in giro per il mondo alla branca del jihadismo che ha poi preso il nome di Isis, bensì cercheremo di analizzare, in breve, le strategie comunicative che hanno trasformato una nuova sigla terroristica, in uno dei più riconoscibili brand globali.

I marchi sono comunità di persone guidate da un sistema di credenze comuni. È questa la descrizione più sintetica che si può fare del termine commerciale di brand. Nonostante il gruppo del Daesh si richiami ad una travisata e distorta idea ancestrale dell’Islam, gli strumenti che utilizza nel campo della comunicazione sono tutti dannatamente contemporanei. Da questo punto di vista, il Daesh è probabilmente il più moderno (o meglio, post-moderno) fenomeno umano degli ultimi decenni.

Durante gli assalti, i combattimenti e le battaglie il tutto viene ripreso, e immediatamente caricato sui social network, dove i materiali verranno poi condivisi da un’estesa rete di account. Un ricercatore della Brookings Instituton, JM Berger, e un suo collega analista, Jonathan Morgan, hanno stimato il numero di questi account: circa 70 mila, più o meno attivi (per leggere il loro poderoso lavoro di ricerca, potete andare qui), che si organizzano al loro interno anche attraverso un’applicazione mobile. Di questi, 2 mila sarebbero lo “zoccolo duro” da cui parte la maggioranza dei tweet, i nodi principali della rete jihadista che fa riferimento all’Isis.

Le battaglie diventano quindi un momento partecipativo, da condividere, in cui si può realmente tifare per o contro qualcuno, un momento per vivere la guerra in diretta. Gli stessi video di propaganda jihadista dell’Isis sono girati e montati secondo canoni tecnico-estetici occidentali – e cioè i migliori canoni cinematografici al mondo – e hanno l’obiettivo di far sembrare ogni battaglia molto vicina all’osservatore, come se si fosse all’interno di un videogioco, avvicinando il prodotto – il jihad in versione Isis – al consumatore (mi si consenta il termine). Il sovente riferimento ai videogiochi non è per nulla casuale, e ha l’obiettivo di rendere “familiare” la guerra a giovani che fino a quel momento l’hanno vissuta solo attraverso la realtà virtuale e il cinema holliwoodiano.

I video e le foto così impostate hanno un duplice obiettivo, ha riferito al The Guardian un ex affiliato all’Isis: servono per attirare nuove giovani reclute, affascinandole con immagini “romantiche” di battaglie ed eroici combattenti, e tornano utili a spaventare i propri nemici, specie quelle in cui ricorrono esecuzioni sommarie e brutalità sui prigionieri,

“It’s Isis saying to them: look what will happen to you if you cross our path. And it actually worked: a lot of soldiers deserted once they saw the black banners of Isis.”

Contrariamente a quanto accade su altri fronti in giro per il mondo, invece che preoccuparsi di nascondere e insabbiare le brutalità della guerra, il Daesh – coerentemente al proprio ruolo di scheggia impazzita del sistema internazionale – le innalza a simbolo, timbro di riconoscimento del proprio modo di agire: ogni morte deve esser ripresa, e più è spettacolare, meglio è.

Qui c’è un altro evidente parallelo con le strategie di marketing: rompere le regole, sbaragliare, cambiare il punto di vista dell’osservatore. Hanno questo obiettivo i filmati delle fucilazioni dei soldati siriani che si scavavano la fossa da soli, le varie decapitazioni, il rogo del pilota giordano catturato. Show cruenti utili a costruire un’immaginario comune del brand (terrificante per noi; rivoluzionario, diciamo, per chi crede alla causa).

E poi c’è la simbologia: le tuniche arancioni dei condannati – come quelle usate in alcune prigione americane, arancione che in occidente è un colore legato alla sicurezza (operatori sanitari, steward, le scatole nere degli aerei, eccetera) -, i passamontagna neri, le crocifissioni, le teste infilzate nelle picche. Ogni dettaglio di questi video di propaganda è studiato per aumentare il senso di straniamento e di disagio nell’osservatore occidentale e provocare terrore tra le fila dei combattenti che si oppongono alle avanzate del Daesh.

Chi si occupa delle strategie comunicative del gruppo terroristico sa perfettamente come funzionano i media globali, e sa come usarli a proprio vantaggio. I media “vogliono” spettacolo, bramano infotainment, hanno bisogno di serialità? Loro gli servono tutto questo, già pronto, già montato, eventualmente già sottotitolato o doppiato in inglese, e alla fine dei video mostrano il prossimo prigioniero sulla lista dei giustiziati: on the next episode. Un sondaggio condotto da Nbc News e dal Wall Street Journal su un campione statistico statunitense, rivela come la decapitazione di Foley sia stata ritenuta la notizia più importante degli ultimi 5 anni. La strategia sembra funzionare.

Ulteriore punto di forza e di contatto tra le strategie del Daesh e le classiche strategie di marketing lo troviamo nel concetto di “prosumer“. Questa parola viene dall’unione di altre due parole “producer” e “consumer“, e fa riferimento a un segmento di persone che non si fermano alla passività del consumo, ma entrano a far parte della sfera produttiva del marchio, come contributor indipendenti. È a questa nicchia di mercato – globalmente diffusa – che l’Isis si rivolge quando chiede a propri follower di compiere azioni nei paesi occidentali. Ogni persona può far parte della comunità dell’Isis, basta il logo e la volontà: non è necessario esser stati in Siria, non importa la nazionalità, e nemmeno è necessario contribuire attraverso attentati o azioni di guerriglia, va bene anche distribuire volantini, come è successo a Londra. La cosa importante è quella di aumentare la percezione del brand, aumentarne il valore e quindi il potenziale.

Questo potenziale si fonda non sulla prospettiva reale e concreta di imminenti pericoli, bensì sulla capacità di creare la percezione che il pericolo esista sul serio, e sia molto più grande di quello fin qui creduto. Come spiega Vox.com, c’è una sostanziale differenza tra lo jihadismo di al-Qaeda e quello del Daesh. Il primo aveva come obiettivo colpire le economie occidentali, per causare loro danni economici e farle ritirare dai paesi del Medioriente, così da poter in seguito instaurare un califfato.

Per il Daesh il califfato esiste già, e la priorità è difenderlo, puntellarlo e farlo sopravvivere. Al momento, i nemici principali, obiettivi primari del Daesh a livello pratico, non sono gli occidentali, bensì sono le persone che gli si oppongono sui territori che rivendicano, che tra le altre cose sono in stragrande maggioranza musulmani. Agli occidentali, al massimo, viene chiesto attraverso il “terrore” di non intervenire, di lasciar perdere le offensive ed i bombardamenti nei territori conquistati, di girare alla larga, altrimenti finirete decapitati.

La percezione del potenziale del brand ha quindi effetti reali. Sui campi di battaglia la strategia di comunicazione e la strategia militare del gruppo terroristico, vanno considerate come unitarie. Il cosiddetto “stato islamico”, nei fatti, è molto più debole di quello che appare, e deve la sua forza sostanziale – oltre alla debolezza dei suoi oppositori sul campo e al labile interesse occidentale nell’intervenire in forze – al proprio capitale di significati comunicativi.

Senza voler sminuire la buona riuscita del matrimonio tra le ex-frange jihadiste di al-Qaeda in Iraq, e parte dell’élite militare baathista di Saddam Hussein che si è unita all’Isis, se si guardano i meri numeri, la forza reale del gruppo terroristico non è terrificante ed inarrestabile come la loro propaganda sembra voler suggerire. I combattenti stranieri che si sono uniti alla causa del Daesh sarebbero appena 25 mila; meno della popolazione di Bresso, piccola città alle porte di Milano. Nella breve Guerra Civile Spagnola, i volontari repubblicani accorsi a combattere dall’estero furono almeno il doppio.

Chi studia i brand farebbe fatica a stupirsi leggendo questi numeri. Secondo la consueta ricerca sul potenziale dei brand commerciali globali, la “Meaningful Brands” che Havas – gigante del mondo media e pubblicità – pubblica ogni anno da ormai 6 anni, i brand che risultano più “meaningful” sono più competitivi del +46% sui mercati, rispetto a quelli meno significativi:

Meaningful Brands, alla sua 6a edizione, torna quest’anno per rivelarci che:

- La forza competitiva (Share of Wallet) del brand – una metrica usata per indicare la performance economica di un brand all’interno del proprio settore – è circa il 46% più alta per i brand percepiti come significativi.

- I Top Meaningful Brands ottengono performance di marketing due volte migliori rispetto a quelli raggiunti dai brand meno significativi. Ad esempio per ogni 10% di incremento nella meaningfulness, un brand avrà un incremento del 6% sulla intenzione d’acquisto e un posizionamento di prezzo superiore del 10,4%.

- I Meaningful Brands superano i benchmark del mercato azionario del 133% (vs 120% rilevato nel 2013), producendo un ritorno annuale del 12% circa, quasi sette volte più alto dell’indice azionario STOXX 1800.

Evidentemente, la forza potenziale del brand del Daesh non può essere inscritta in parametri commerciali ed economici classici. Il prodotto “in vendita”, in questo caso, è l’idea di un mondo “finalmente e puramente musulmano”, il Jihad. La dinamica è però la medesima: più si consolida la sua eloquenza, la forza del significato del brand, la sua pervasività, più le performance saranno positive.

Il governo statunitense ha creato un’unità specifica il cui compito è limitare dove possibile la propaganda e la diffusione del brand del Daesh, il Center of Strategic Counterterrorism Communications, ma per adesso non sembra che le strategie adottate abbiano avuto molto successo. Mentre hanno sicuramente più efficacia le sospensioni, sempre più numerose, di account jihadisti da parte dei provider e dei social network globali.

La struttura che invece si occupa della produzione e distribuzione dei materiali propagandistici del Daesh è il al-Hayat Media Center, da cui arrivano anche le tante riviste, anch’esse graficamente accattivanti e dal linguaggio giovanile, che affollano il web islamista (tra le altre Inspire, Dar al-Islam, Daqib), e che hanno un ruolo sempre più importante nella creazione di simboli di riferimento ed immaginario comune tra i simpatizzanti della causa islamista. Il centro al-Hayat funziona come un franchising, spiega l’ambasciatore libico negli Emirati Arabi al New York Times,

“the Islamists have been very clever at rebranding. They have learned the franchising model from McDonald’s. They give you the methodology, standards and propaganda material.”

al-Hayat è il centro media da cui si possono prendere materiali grezzi o elaborati, e declinarli per ogni evenienza, per ogni lingua, e per ogni target sociale, per ogni medium. Ciò consente, seguendo le linee guida generali, di avere un buon grado di libertà nel diffondere immagini e video che così potranno essere adattati alle molte specificità del mondo globalizzato. Questo modello di funzionamento è incredibilmente simile a quello delle grandi multinazionali che operano su molti mercati.

Si prenda ad esempio la vicenda di Hayat Boumeddiene, moglie di Amedy Coulibaly, responsabile dell’attacco al supermercato Kasher di Parigi il giorno degli attentati a Charlie Hebdo. La donna, che è riuscita a fuggire in Siria, è stata trasformata in eroina per gli islamisti francesi: un testimonial, si direbbe nel mondo della pubblicità. Arrivata in Siria ha rilasciato un’intervista al giornale jihadista in lingua francese Dar al-Islam, poi ripresa e tradotta da altri magazine in lingua araba.

Se pensiamo a come funzionava la propaganda di al-Qaeda – forum su internet protetti da password, a cui pochissimi potevano e riuscivano ad accedere, ma facilmente hackerabili dalle varie intelligence internazionali – la differenza strategica è enorme.

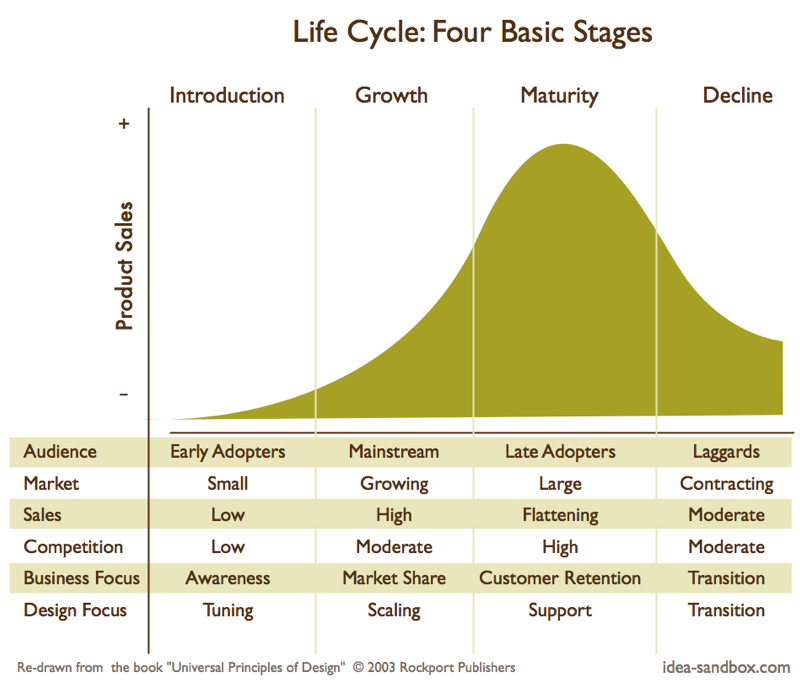

Resta da capire se anche nel caso del Daesh, sia possibile fare considerazioni che fanno riferimento alla teoria di marketing sul “ciclo di vita del brand“. Qui fare paragoni può risultare avventato, poiché le variabili in campo trascendono le considerazioni economiche, per entrare nel campo del politico, delle contingenze, e delle azioni-reazioni degli altri attori.

Se però vogliamo fare una forzatura, e provare a inserire nel precedente grafico lo stato di vitalità del brand dell’Isis, il significato del video istituzionale in apertura a questo pezzo probabilmente lo posizionerebbe a cavallo tra “growth” e “maturity”. C’è da sperare, questo sì, che la facilità con cui il Daesh ha imposto grazie alla propria abilità comunicativa la propria visione del mondo nell’immaginario collettivo globale, vada incontro il prima possibile a una fase di declino; un declino che comunque prima o poi sarà inevitabile.