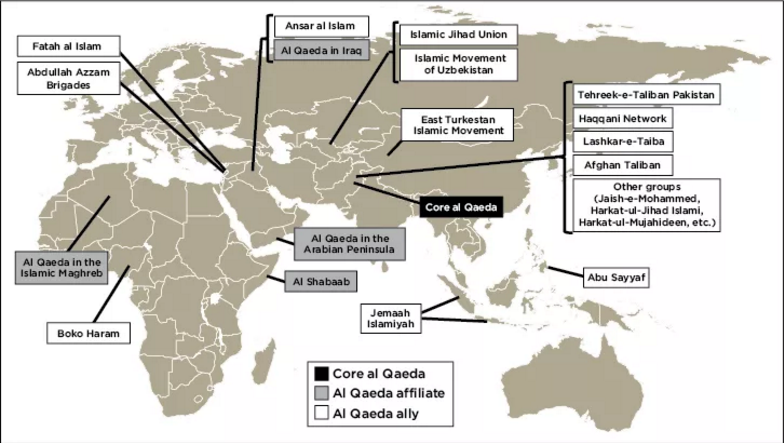

Uno scontro senza confini, senza scadenze, senza vincoli geografici o economici, contro le organizzazioni terroristiche vicine agli ideali del fondamentalismo islamico radicale e contro ogni Stato che ne favorisse la diffusione – i cosiddetti “stati canaglia”.

Sono da poco trascorsi quindici anni dagli attacchi terroristici dell’11 settembre e le drammatiche immagini di quei giorni sono ancora memoria vivida e indelebile. La gravità del gesto compiuto dai diciannove dirottatori di al-Qa’ida e dai loro mandanti, portò gli Stati Uniti d’America – guidati dal repubblicano George W. Bush – a dichiarare “guerra al terrorismo”: uno scontro senza confini, senza scadenze, senza vincoli geografici o economici, contro le organizzazioni terroristiche vicine agli ideali del fondamentalismo islamico radicale e contro ogni Stato che ne favorisse la diffusione – i cosiddetti “stati canaglia”.

Gli anni che seguirono il tragico evento furono caratterizzati da un incremento senza precedenti della cooperazione internazionale contro il terrorismo, coinvolgendo persino molti Paesi a maggioranza musulmana, affrettatisi a condannare – più o meno convintamente – quel gesto di inusitata violenza.

Se dovessimo dare una forma definita al retaggio di questa storica global war on terrorism, penseremmo subito alle strutture detentive extralegali di Guantanámo Bay e Abu Ghraib, alle perquisizioni immotivate nelle strutture aeroportuali, all’erosione delle libertà civili causate dallo Usa Patriot Act, alla deposizione del regime talebano in Afghanistan, agli “interrogatori rafforzati” – il waterboarding – o alla sovrastimolazione sensoriale (entrambe tecniche di tortura), alle menzogne di Bush e Blair riguardo le fatidiche prove di un coinvolgimento iracheno nella produzione di armi chimiche e nucleari, alla contestata invasione che ne seguì, al mirabolante cecchino di Baghdad, ai suicide bombers di Falluja e ai bambini soldato di Nāsiriyya, ai contestati drone strikes e, non da ultimo, alla nascita, per reazione, dello “Stato Islamico d’Iraq e del Levante”.

L’impressione complessiva, stando alle percezioni più comuni e palpabili, è negativa. Sembra che la global war on terror sia miseramente fallita e che la maggiore cooperazione internazionale in chiave antiterrorismo non abbia portato a risultati tangibili. Ma è davvero così?

Le parole di Paolo Magri, direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), sono lapidarie in merito: “A quasi quindici anni dai tragici eventi dell’11 settembre, la minaccia rappresentata dalle diverse anime della galassia jihadista è ancora ben lungi dall’essere debellata, e pare essere più forte che mai.”

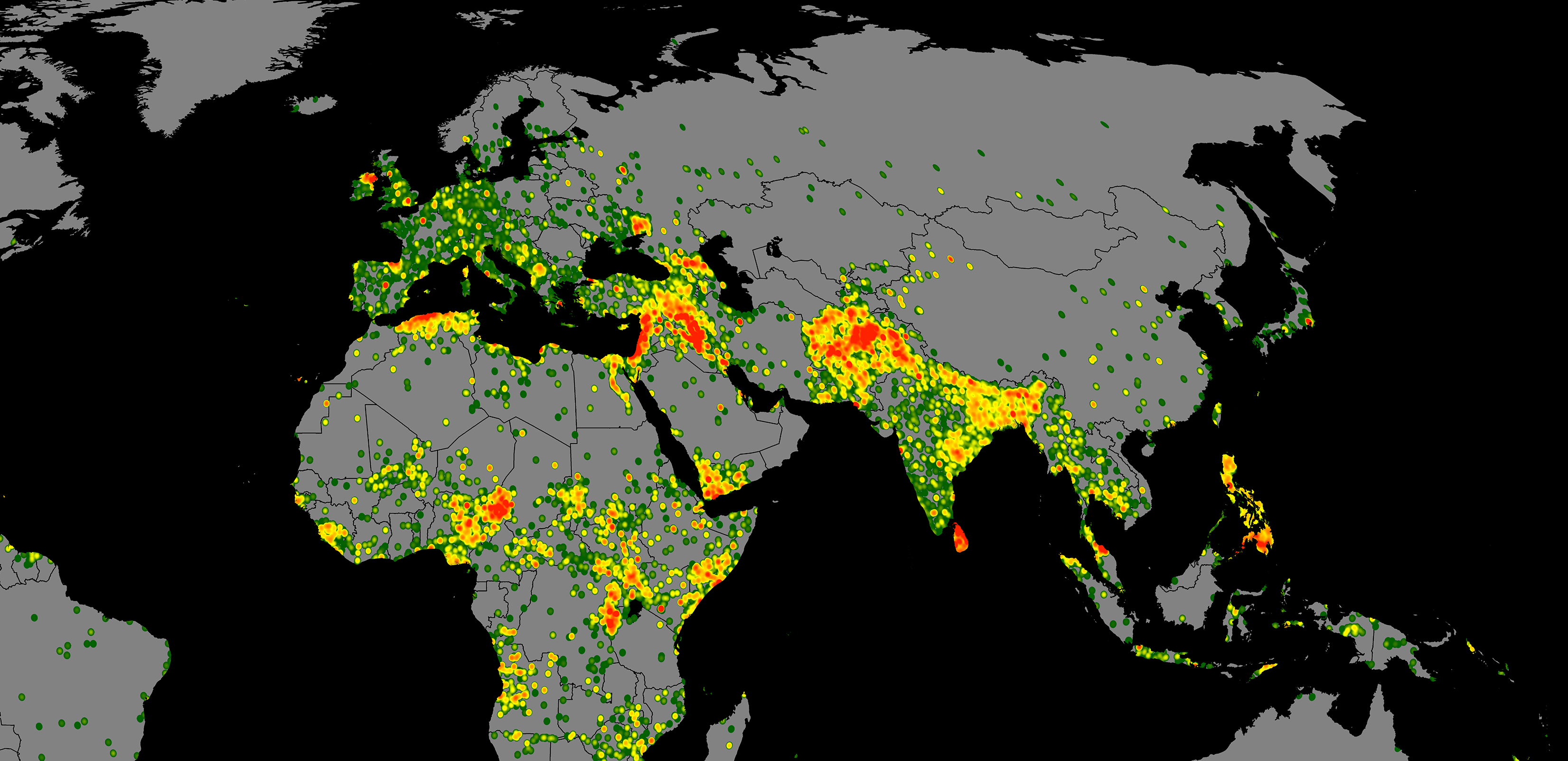

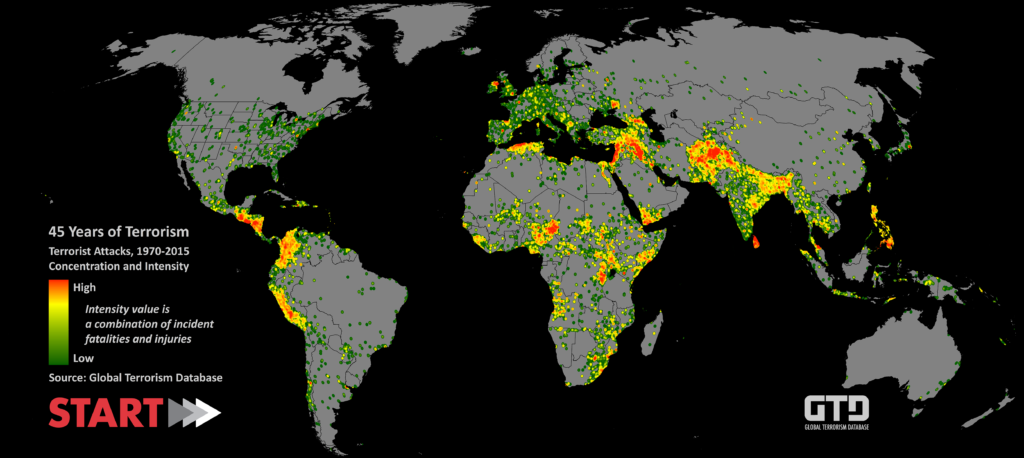

Stando ai numeri forniti dal Global Terrorism Database del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start), centro d’eccellenza dello U.S. Department of Homeland Security, dall’inizio del Ventunesimo Secolo si è assistito a un incremento di oltre il 900% delle vittime provocate da atti di terrorismo. Dalle 3.329 vittime del 2000 alle 32.685 del 2014 e 29.376 del 2015.

Allo stesso modo è aumentato il numero – oltre che l’intensità – degli attacchi e il numero complessivo di sigle legate allo jihadismo – 274 organizzazioni terroristiche resesi protagoniste di atti terroristici nel solo 2015.

Oggi sono molte, e non a torto, le voci di chi auspica una maggiore cooperazione internazionale in materia, tra le altre, di law enforcement e intelligence, ma ad un’analisi più oculata la contraddizione appare lampante: negli anni della Presidenza Bush la cooperazione internazionale non è certo mancata, ma di risultati chiari e tangibili ne sono arrivati ben pochi, forse addirittura meno dei relativi danni collaterali. Forse che il problema non sia tanto cooperare, ma capire, nel merito, come cooperare e cosa fare?

Di ostacoli, e rischi, lungo il cammino della cooperazione internazionale contro il terrorismo ce ne sono molti. Anzitutto, c’è la questione, rimasta lungamente irrisolta, dell’assenza di una definizione chiara e riconosciuta di terrorismo.

“One man’s terrorist is another man’s freedom fighter” recita un celebre principio degli studi sul terrorismo, a significare la differenza di vedute riguardo l’essenza stessa del termine. Le Nazioni Unite s’impegnano da tempo nella ricerca di una definizione che accolga il compromesso, ma lo sforzo si è finora rivelato infruttuoso, e non si può certo combattere un nemico – specie sul fronte giurisprudenziale, dove la chiarezza terminologica è fondamentale – senza neppure sapere chi o cosa questo nemico rappresenti realmente. Ogni Paese accoglie in genere definizioni domestiche, ponendo enormi ostacoli di natura giuridica e operativa alla cooperazione internazionale.

Le divergenze in campo politico, culturale e religioso tra i Paesi sostenitori della lotta al terrorismo emergono anche in merito all’istituzione di meccanismi internazionali che vincolino gli stati all’adozione di specifiche politiche, riguardo ad esempio la gestione delle frontiere, la registrazione dei migranti, la condivisione di informazioni sensibili o la formattazione degli strumenti di legge con criteri standard. Ostacoli di questo genere pongono un freno alla volontà degli stati a cooperare nelle materie sopra menzionate.

Vanno poi presi in considerazione i potenziali rischi di una più radicata e profonda cooperazione internazionale. In primo luogo, una calibrazione errata o surrettizia delle misure di contro-terrorismo prese a livello nazionale e internazionale può ledere anche in maniera grave i diritti umani, come dimostrano il programma di Extraordinary Rendition attuato dalla CIA all’alba della global war on terror in collaborazione con altri 54 Paesi in giro per il mondo, o il programma d’intercettazione satellitare Echelon dell’NSA (spiegato in poche parole dal The Guardian qui).

Come afferma Giovanni Borgognone, Professore dell’Università di Torino, “gli attentati del 2001 produssero una delle più gravi crisi democratiche nella storia degli Stati Uniti, mettendo in luce il potenziale “dérapage” illiberale, populistico e ideologico-nazionalistico, già emerso in altri frangenti di dichiarata “emergenza”, quali le due Guerre mondiali o le fasi più acute della Guerra Fredda.” (Giovanni Borgognone, “Dopo l’11 settembre: lo “stato d’eccezione” della democrazia americana”, in “Democrazie tra terrorismo e guerra”, a cura di Valter Coralluzzo, Edizioni Angelo Guerini e Associati Spa, Milano, 2008).

Inoltre, secondo il principio “the wider the dissemination of information, the greater the chance of its unauthorized disclosure”, va contemplato il rischio che informazioni sensibili, condivise su base volontaria o vincolante, possano essere trasmesse a soggetti terzi senza l’approvazione del fornitore iniziale.

È proprio per questa ragione che ancora oggi vengono preferiti accordi bilaterali informali su base volontaria. Per la stipula di trattati multilaterali che non abbiano solo ed esclusivamente un mero valore politico, ma anche e soprattutto delle efficaci logiche operative, sarebbe necessario un livello di fiducia reciproca di gran lunga maggiore.

Di tentativi ne sono stati fatti nel corso dei decenni, come dimostrano i trattati per la stipula dell’Ukusa Agreement, del Club di Berna, del Counter-Terrorism Implementation Task Force delle Nazioni Unite, del Kilowatt Group, a guida israeliana, dell’Egmont Group of Financial Intelligence Units e del Global Counterterrorism Forum, ma i principali Paesi impegnati nella lotta al terrorismo transnazionale continuano a preferire partnership bilaterali informali o, al limite, accordi di cooperazione multilaterale che coinvolgano una ristretta cerchia di membri fidati.

Malgrado gli ostacoli di natura politica e i rischi operativi sopra elencati, la cooperazione internazionale rimane uno strumento essenziale per incrementare in modo esponenziale i risultati della lotta al terrorismo transnazionale.

A questo proposito, un report redatto dagli analisti del Council on Foreign Relations, propone una serie di soluzioni per rafforzare l’efficacia delle misure di controterrorismo promosse dalla comunità internazionale:

a) sostenere i Paesi in via di sviluppo nella lotta contro il terrorismo interno e rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite, attraverso il Counterterrorism Committee (Ctc);

b) consolidare la cooperazione sul versante tecnologico, garantendo a tutti i Paesi aderenti un facile e celere accesso ai database dell’Interpol e tutti gli strumenti necessari per monitorare l’applicazione della legge in materia e assicurare controlli standard di sicurezza alle frontiere;

c) potenziare l’applicabilità e le misure di monitoraggio del diritto internazionale in materia di non proliferazione nucleare;

d) ancorare la lotta al terrorismo alla protezione dei diritti umani, rafforzando le funzioni di monitoraggio delle Nazioni Unite;

e) monitorare l’ottemperanza degli Stati più riottosi e ambigui attraverso gli organi di sorveglianza delle Nazioni Unite ed esercitare, se necessario, azioni di “pressione politica” che forzino il rispetto delle norme discusse in seno all’Assemblea generale.

La strada da percorrere nella lotta al terrorismo transnazionale è lunga e irta di ostacoli, ma la necessità palese di promuovere forme di cooperazione internazionale più efficaci, equilibrate e monitorate rende imperativo ogni sforzo compiuto in tal senso.

Francesco Balucani