È il momento di fare il punto sui risultati ottenuti da Barack Obama alla Presidenza degli Stati Uniti d’America e, in particolar modo, sulle scelte che hanno indirizzato la politica estera dell’unica superpotenza mondiale, guidata dal vincitore, suo malgrado, del Premio Nobel per la pace.

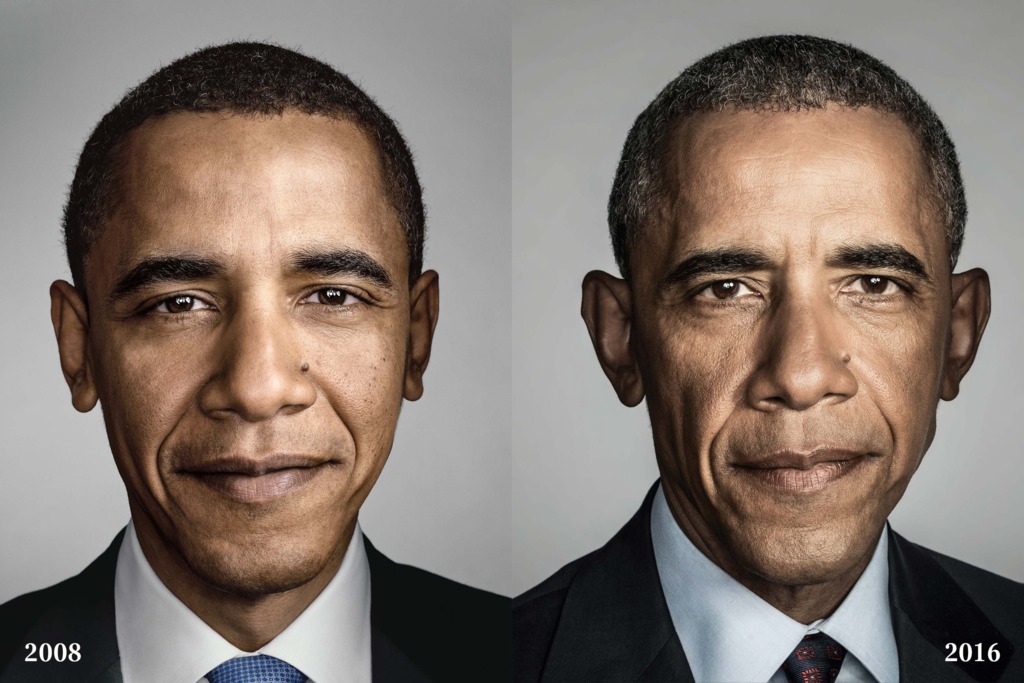

Nel 2008 Barack Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti, arrivò alla Casa Bianca ereditando, oltre a una crisi economica che aveva scardinato gli equilibri globali, un tortuoso percorso di politica estera segnato dal suo predecessore George W. Bush. Chi può dimenticare lo sdegno che colpì parte dell’opinione pubblica quando nel marzo 2003 la “coalizione dei volenterosi” capitanata da Bush invase l’Iraq sulla base di prove deboli e dubbie? Volendo riassumere brutalmente la percezione comune sulle strategie degli Stati Uniti post 11 settembre – feriti dal più grave atto di guerra sul proprio territorio dai tempi di Pearl Harbor – si potrebbe parlare di arroganza, interventismo e autoreferenzialità.

Nel 2001 e nel 2003 l’amministrazione Bush decise di dare un forte segnale al mondo: gli Stati Uniti, sentendosi attaccati e minacciati, avrebbero potuto chiedere il parere, se non il permesso, all’ONU (la NATO, in Afghanistan, è intervenuta a seguito dell’invocazione dell’Art.5 del Trattato atlantico da parte di Washington) sull’avvio delle operazioni militare in Afghanistan e Iraq, rispettando così il diritto internazionale. Invece, essendo l’unica superpotenza mondiale, non ne hanno avuto bisogno: ecco cosa vuol dire essere l’attore dominante in un sistema unipolare. Al Governo degli Stati Uniti non interessava la legittimità che il supporto della comunità internazionale avrebbe potuto dar loro. La War on Terror non aveva bisogno di giustificazioni. Barack Obama ereditò questa immagine mondiale, questo è il suo punto di partenza.

Obama tentò un altro approccio: per riabilitare la legittimità della superpotenza americana nel mondo, la dialettica dell’interventismo doveva finire.

Per prima cosa Obama iniziò utilizzando una retorica opposta a quella di Bush. Obama si è presentato a Washington con lo scopo di tirar fuori i soldati americani dal pantano afghano e iracheno, senza il bisogno di cercare nuovi fantasmi a cui dare la caccia. In un’intervista della rivista americana The Atlantic, si legge

Right now, I don’t think anybody can be feeling good about the situation in the Middle East. You have countries that are failing to provide prosperity and opportunity for their people. You’ve got a violent, extremist ideology, or ideologies, that are turbocharged through social media. You’ve got countries that have very few civic traditions, so that as autocratic regimes start fraying, the only organizing principles are sectarian.

Il contesto mediorientale è l’area più caotica che Obama ha ereditato, e che farà ereditare al suo successore Donald Trump. La strategia generale di Obama per il Medio Oriente è stata quella di cercare interventi multilaterali, ove possibile, e quelli unilaterali solo dove strettamente necessario – e quasi unicamente attraverso l’utilizzo di risorse d’intelligence, Forze speciali e droni, senza l’impiego dell’Esercito regolare, i boots on the ground.

Partendo dalla crisi siriana (di cui potete trovare un riepilogo dei fatti pricipali qui) la più grande critica mossa a Obama è stata quella di non aver avuto abbastanza polso in un conflitto che, oltre a provocare centinaia di migliaia di morti civili, ha cambiato gli equilibri della regione. Obama, durante un discorso a West Point, ha spiegato il proprio mancato intervento diretto nel conflitto così “solo perché abbiamo il miglior martello non significa che ogni problema debba diventare un chiodo“.

Durante la crisi siriana Obama aveva segnato delle “linee rosse” che, se superate, avrebbero reso un intervento militare statunitense inevitabile. Una di queste “linee” era l’utilizzo di armi chimiche da parte del regime siriano, cosa poi avvenuta ma, alla fine, tollerata dall’Amministrazione Obama, che infatti non intervenne contro Assad.

Obama fece capire che gli Stati Uniti davano più importanza al disimpegno dal pantano mediorientale piuttosto che dar seguito alle minacce (e promesse) interventiste, anche se questo ha influito negativamente sulla reputazione e sulla credibilità internazionale dell’Amministrazione e del paese.

Secondo gli analisti dell’intelligence americana (a cui Obama ha sempre dato particolare ascolto), Assad era in procinto di perdere la guerra civile, e sarebbe stato presto messo da parte al pari di Mubarak in Egitto. I motivi per cui questo non accadde non sono poi dipesi da lui, ma la valutazione iniziale si è dimostrata fallace e la guerra civile siriana diventò un’altra cosa, ben più grossa e complicata da gestire. Obama in Siria provò, come fatto in Libia su richiesta inglese e francese, a disporre di una No-Fly Zone, ma il Consiglio di Sicurezza dell’ONU – Cina e Russia in particolare – affossò il progetto, su cui forse nemmeno Obama credeva molto. Inoltre, l’intervento russo – quello sì determinante per salvare il regime di Assad – ha cambiato le carte in tavola, ma ormai era tardi per tornare sui propri passi.

In Siria Obama ha avuto enormi difficoltà nel sostenere i ribelli perché il “fronte” dei ribelli non rappresentava neanche lontanamente un insieme omogeneo e identificabile ma un’accozzaglia frastagliata di gruppi di combattenti che includevano (e tuttora includono) milizie più o meno estremiste. Una variabile fondamentale della dottrina Obama, per quanto ovvia, è stata quella di dare prevalenza a debellare potenziali minacce alla sicurezza nazionale americana, che secondo l’Amministrazione dell’ex Presidente si individuano più in gruppi terroristici o aspiranti tali piuttosto che nel regime, pur brutale, di Bashar al-Assad. Certamente, critiche su questo fronte hanno fatto notare che lasciare Assad al suo posto avrebbe giovato alla posizione internazionale della Russia, che in molti negli Stati Uniti vedono ancora come principale minaccia alla sicurezza nazionale.

D’altra parte, se Obama sarà ricordato come il presidente che è riuscito a individuare ed eliminare Bin Laden, non si può dire che abbia avuto la stessa risolutezza contro ISIS, almeno non da subito. Infatti, come ha confermato James Clapper (ex direttore della National Intelligence), gli USA hanno inizialmente sottovalutato il grado di pericolosità di ISIS.

Un problema che invece Obama sembrava aver risolto – o quanto meno disinnescato – è stata la questione della corsa al nucleare dell’Iran, storico nemico degli Stati Uniti e uno dei principali attori nella scacchiera mediorientale. Avendo appurato la scarsa se non nulla efficacia delle sanzioni nei confronti di Teheran – che ha potuto portare avanti i propri programmi senza troppe difficoltà – Obama, non da subito, ha tentato un approccio differente.

Grazie anche all’elezione del moderato Hassan Rouhani, gli Stati Uniti sono riusciti a strappare un accordo con la Repubblica islamica che avrebbe messo fine alle sanzioni economiche (che influivano pesantemente sul benessere dei cittadini iraniani) e al contempo avrebbe permesso al Paese lo sviluppo del nucleare civile sotto monitoraggio internazionale.

La dottrina Obama ha di fatto tenuto fuori gli Stati Uniti da numerosi conflitti non direttamente connessi alla sicurezza nazionale ma l’ha fatto pagando un prezzo elevato in termini reputazionali “Don’t do stupid stuff” è stato un mantra delle Amministrazioni di Barack Obama, se non addirittura una dottrina di politica estera. Per alcuni critici si è trattato di un atteggiamento pavido, per altri di un atteggiamento saggio.

È innegabile che il disimpegno internazionale degli Stati Uniti abbia permesso ad altri paesi di occupare spazi e acquisire potenza relativa. Si guardi all’Ucraina e alla già citata Siria, dove la Russia è potuta rientrare nell’arena internazionale con azioni e atteggiamenti da grande potenza, di fatto con il tacito (ma infastidito) consenso degli Stati Uniti di Obama, che sempre nell’intervista al The Atlantic difende le proprie scelte,

Putin is constantly interested in being seen as our peer and as working with us, because he’s not completely stupid. The notion that somehow Russia is in a stronger position now, in Syria or in Ukraine, than they were before they invaded Ukraine or before Putin had to deploy military forces to Syria is to fundamentally misunderstand the nature of power in foreign affairs or in the world generally.

Fino a pochi anni fa scorrendo il budget della Difesa si leggeva poche volte la parola “Russia”, e quando capitava, era per via degli accordi di non proliferazione e dei trattati sulle armi strategiche. D’altronde la prima Amministrazione Obama fu quella che diede avvio e cercò di implementare il famoso “reset” delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

Tutto cambia nel budget del 2017, dove Obama ha aumentato le previsioni di spesa per “contenere l’aggressione russa” e dove viene consolidata l’idea di quadruplicare la spesa per istituire una brigata permanente in Europa centrale e orientale, su richiesta di alcuni alleati NATO (3 miliardi di dollari, su un budget che sfiora i 600: non molto, in realtà). Obama alla fine ha dovuto ammettere che la Russia potrebbe diventare una minaccia nonostante, al pari della Cina, abbia un budget per la difesa molto limitato rispetto a quello americano.

Obama ha inoltre duplicato le spese per l’aeronautica fino a 25 miliardi di dollari, in gran parte da dedicare a ricerca e sviluppo di armi tecnologicamente avanzate (veicoli autoguidati, cannoni laser, munizioni teleguidate, tecnologia stealth) che possano far dormire tranquillo il contribuente americano.

[pullquote align=left]

“Don’t do stupid stuff” è stato un mantra delle Amministrazioni di Barack Obama. Per alcuni critici si è trattato di un atteggiamento pavido, per altri di un atteggiamento saggio.

[/pullquote]

Il fatto che Obama abbia “permesso” alla Russia di annettere la Crimea, rendendo possibile un focolaio di grave instabilità alle porte dell’Europa, è la prova di come l’uso della forza sia ancora vietato in conflitti diretti tra potenze o aspiranti superpotenze che sfidino l’egemonia americana, almeno finché queste sfide non risultino una minaccia diretta alla propria sicurezza nazionale.

Putin, conoscendo perfettamente questo stato di cose, ha potuto ignorare i richiami, le sanzioni e le condanne internazionali, per ottenere sul campo quello che in un tavolo dei negoziati difficilmente avrebbe ottenuto. La verità è che il problema di come rispondere a queste sfide resta oggi insoluto non solo per l’Europa (che non ha neanche la pallida ombra di una forza militare comune da opporre) ma anche per Washington che, in via precauzionale, non ha interesse ad alzare la posta fino allo scontro diretto.

Quando si parla di Donald Trump in termini di “nuovo isolazionismo“, bisognerà rammentare che le basi di questo riposizionamento strategico degli Stati Uniti sono state fornite da Barack Obama.

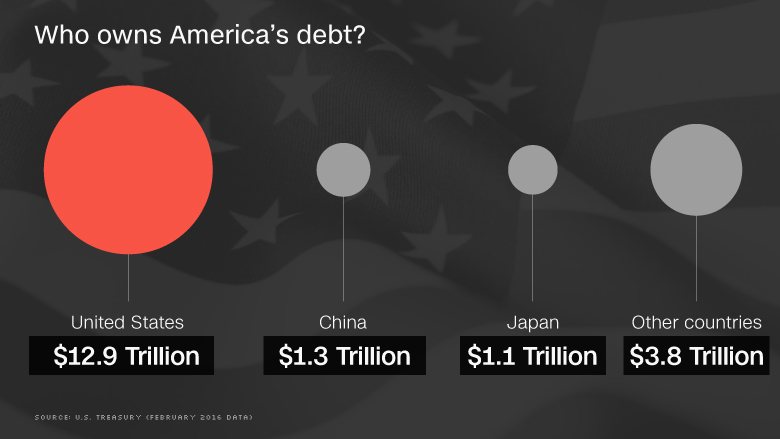

Passando all’area del Pacifico, non sono state sopite le tensioni nel Mar Cinese Meridionale per possedimenti contesi tra la Cina e i suoi numerosi e preoccupati vicini ma, nel complesso, Obama è riuscito a isolare il gigante asiatico, stringendo partnership economico-militari con quasi tutti i paesi confinanti, senza peraltro chiudere la porta a una relazione di mutuo beneficio con Pechino – che degli Stati Uniti detiene rilevanti parti di debito.

La Cina ha denunciato questa politica “di contenimento”, percepita come aggressiva. Secondo Clapper le tensioni sulla questione del Mar Cinese Meridionale non verrano placate, ed è immaginabile un aumento di instabilità nell’area, anche per via dell’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Il nuovo Presidente ha individuato nella Cina il vero avversario degli Stati Uniti; come peraltro aveva già fatto, a suo modo, anche Obama, individuando nel “pivot to Asia” il fulcro strategico delle sue National Security Strategy.

La domanda è: per cosa verrà ricordato Barack Obama? Per aver fatto troppe concessioni alla Russia sulla questione ucraina? Per non aver fermato la guerra in Siria e il massacro di civili? Oppure, al contrario, per aver istigato la Russia e favorito la guerra civile siriana? Sembrano cose in contraddizione, e in effetti lo sono, ma sono entrambi filoni critici che verranno portati avanti dai sostenitori e dai detrattori del 44° Presidente degli Stati Uniti.

Siria e Ucraina sono sicuramente i due contesti più criticabili delle Amministrazioni Obama, nonostante vi sia un’attenuante spesso non tenuta in considerazione: entrambe le crisi sarebbero state impossibili da risolvere senza un massiccio impiego della forza. Forza che non è stata usata in coerenza con la scelta di non essere più quel “poliziotto del mondo” su cui spesso paesi terzi – tra i quali molti paesi europei – spesso si affidavano per chiedere soccorso in caso di crisi.

Sotto altri aspetti, Obama verrà ricordato per il tentativo di distensione tra Teheran e Washington – messo già ora in discussione da Donald Trump – e l’altrettanto storico accordo con Cuba, la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e la fine parziale dell’embargo economico (parte del Congresso a guida repubblicana si è opposto alla fine totale dell’embargo). Entrambi questi accordi hanno sia un valore storico che simbolico, e potrebbero in futuro fare da benchmark per la risoluzione di simili dispute legate ad eventi passati traumatici.

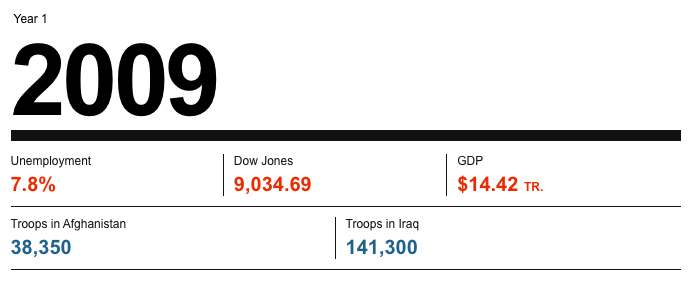

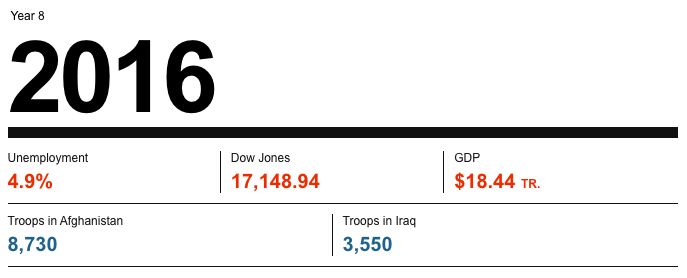

In patria verrà ricordato per la coraggiosa riforma sanitaria, per l’impegno sull’ambiente e sul cambiamento climatico, per gli investimenti sull’istruzione e per aver fatto uscire dalla crisi l’economia statunitense.

Verrà anche ricordato per lo strano Premio Nobel per la pace ricevuto nel 2009. Ben inteso che il Premio Nobel uno non se lo può dare da solo – contrariamente a come sembra dalle critiche rivolte verso Obama, accusato, lui, di aver ricevuto tale riconoscimento. I giudici svedesi gli assegnarono il riconoscimento più che altro per un auspicio che, almeno in parte e con tutte le variabili e le contingenze del caso, Obama ha tentato di rispettare.

Se a molti però sembrava, allora come oggi, un’assurdità dare un Nobel per la pace ad un Presidente americano, peraltro all’inizio del proprio mandato, non c’è nulla da biasimare: è un’assurdità (vi segnaliamo una discussione fatta sul blog di Reuters: sono quasi mille commenti, buona lettura).

Dal punto di vista della politica estera, Obama non ci lascia un mondo libero da guerre e conflitti, ma è difficile fargliene una colpa. Obama infatti ha saputo gestire una fase internazionale in cui la potenza degli Stati Uniti d’America veniva erosa in maniera relativa da altre potenze in ascesa. Secondo gli accademici queste fasi di mutamento sono le più pericolose per un sistema politico internazionale ancora alla ricerca del proprio equilibrio.

In un contesto del genere la potenza dominante – in questo caso gli Usa – potrebbero essere tentati di forzare la mano, mantenere la propria presenza su ogni tavolo diplomatico e in ogni area del mondo, per paura di perdere potere relativo, rischiando di portare il paese sull’orlo di quello che l’autorevole storico inglese Paul Kennedy nel suo poderoso “The Rise and Fall of the Great Powers” chiamava “Imperial overstretch”.

[toggle title=”EXTRA“]

Una cronologia di eventi raccolti dal New York Mag, con una premessa:

History depends on who gets to tell the story, of course, and while we took care in our choice of storytellers, the perspectives here are by no means complete (or unskewed). The timeline, too — essentially a litany of events, some major and others telling but trivial — is painfully selective (to us, and probably you). And it only goes so far — to the present, that is, when the president, like the rest of us, watches uneasily over the final weeks of a very unsettling campaign that even he describes as a referendum on his presidency and the profound cultural changes that came with it.

[/toggle]

di Davide Vavassori e Lorenzo Carota