Il recente caso della popolazione Rohingya ha ridestato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla difficile condizione degli apolidi, definiti giuridicamente dall’art 1 della Convenzione di New York del 1954 come “persone che nessuno Stato considera come propri cittadini nell’applicazione della sua legislazione”; ma cosa comporta concretamente tale condizione?

Uno dei paradossi del XXI secolo, il millennio della globalizzazione inarrestabile e del mito dell’identità globale, è che il tentativo di abbattere le barriere tra Stati per rendere ogni individuo “cittadino del mondo”, si scontra con la realtà di quanti per il mondo non esistono in qualità di cives, confinati entro un termine classificatorio di origine greca (apolidi) consistente nella negazione di un diritto apparentemente connaturato all’esistenza umana: la cittadinanza.

Essere apolidi significa esser privi di nazionalità e dunque di numerosi diritti, tra cui quello di prender parte alla vita sociale e politica del paese in cui si vive; quello di potersi sposare o quello che permette di riconoscere i propri figli. Gli apolidi sono esclusi dal mondo del lavoro, non possono accedere all’istruzione ed alla sanità, e incontrano restrizioni alla libertà di movimento e di compravendita immobiliare.

L’apolidia rappresenta una condizione indefinita, un moderno limbo legittimato dal riconoscimento di tale qualità ad opera dello Stato ospite nel quale l’apolide risieda dopo aver perduto formalmente o sostanzialmente la cittadinanza. Si distingue un’apolidia cosiddetta originaria, propria di chi sia privo di cittadinanza sin dal principio (ad esempio perché nato in uno Stato che attribuisce tale vincolo di appartenenza iure sanguinis, ma da genitori provenienti da una diversa Nazione in cui vige il criterio dello ius soli) da casi di apolidia successiva alla nascita del soggetto.

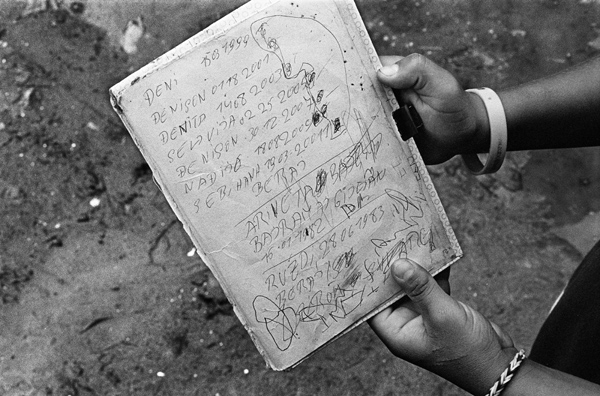

Nel primo caso, l’apolidia può derivare da legislazioni che discriminano il genere femminile ed escludono la possibilità per le donne di trasmettere la propria nazionalità alla prole, dalla mancata registrazione dei figli all’anagrafe (circostanza diffusa soprattutto tra profughi e vittime di persecuzioni politiche) o dalla nascita da genitori apolidi. La seconda ipotesi, spesso riguardante intere comunità o gruppi etnici, si caratterizza invece per il fatto che alla perdita di quella originaria non consegue l’acquisizione di alcuna nuova cittadinanza.

Sono numerose le circostanze che possono determinare un’apolidia successiva: dalla dissoluzione o modifica dei confini territoriali all’annullamento della naturalizzazione per sopravvenuta ostilità del Paese d’origine del soggetto, dal matrimonio con uno straniero (qualora l’ordinamento ne faccia espressamente conseguire una perdita della cittadinanza originaria senza possibilità che si realizzi la trasmissione di quella del coniuge) ad una inadeguata e lacunosa disciplina legislativa. é il caso, ad esempio, di numerosi cittadini dell’ex Jugoslavia, i quali, in seguito alla disgregazione della Federazione, risultarono privi dei requisiti etnici previsti dalle rigide leggi sulla cittadinanza adottate nelle nuove entità statali indipendenti e furono così costretti a emigrare: la maggior parte degli apolidi attualmente presenti in Italia sarebbero proprio i rom provenienti dall’ex Jugoslavia. Risulta inoltre emblematica a tal proposito la vicenda dei cubani recatisi in Italia per cercare lavoro e diventati apolidi in virtù di quanto previsto dalla legge cubana in base alla quale superati gli undici mesi “lontano da casa” conseguono effetti giuridici equivalenti alla formale perdita della cittadinanza.

L’apolidia rappresenta un fenomeno che ha origini antichissime, storicamente legato a persecuzioni e occupazioni militari, oggi è largamente diffuso e ha reso inevitabile una regolamentazione sovranazionale che fornisca agli stati delle linee guida cui attenersi.

Sulla scorta dei principi ispiratori del Passaporto Nansen, un primo passo avanti fu compiuto in tal senso nel 1951, anno in cui fu emanata la Convenzione sullo status dei rifugiati, ma la vera svolta si ebbe nel 1954 con la Convenzione sullo status degli apolidi.

Per la prima volta fu individuata una definizione giuridica definitiva, inclusiva anche degli apolidi rimasti esclusi dalla tutela giurisdizionale del precedente trattato poiché non rispondenti alla qualifica di “rifugiati”, e furono stabilite le norme minime di trattamento di tale vulnerabile minoranza in modo da assicurarne la protezione e alcuni diritti fondamentali, attraverso un documento vincolante per tutti gli Stati firmatari.

Il riconoscimento di tale status, il cui onere probatorio è posto a carico del richiedente, dovrebbe inoltre rappresentare un valido titolo di soggiorno presso lo Stato ospite, regolarizzando la posizione amministrativa di apatridi illegalmente entrati nel territorio.

Nonostante siano trascorsi più di 50 anni dalla successiva Convenzione del 1961, che impose agli Stati contraenti specifici obblighi di prevenzione e riduzione dell’apolidia, e malgrado gli evidenti risultati raggiunti anche grazie ai numerosi Trattati regionali emanati allo scopo di colmare eventuali lacune legislative, la mancata scomparsa di tale fenomeno impone soluzioni più incisive.

Secondo le stime dell’UNHCR, esisterebbero attualmente “almeno 10 milioni” di apolidi nel mondo e il 40% di loro vivrebbe in Asia e nel Pacifico; si tratta tuttavia di dati parziali, la cui lacunosità deriva da molteplici fattori.

Come emerge dal World’s Stateless report, le problematiche principali derivano dalla riluttanza degli apolidi di auto-identificarsi come tali (o dalla mancata consapevolezza di rientrare in tale categoria) nonché dalla difficoltà di comparazione dei dati raccolti frutto dell’inadeguatezza e difformità degli strumenti e dei metodi utilizzati dai diversi Stati per l’individuazione ed il computo degli individui privi di patria.

L’incompletezza del quadro generale è inoltre dovuta al fatto che i dati affidabili di cui l’UNHCR risulta in possesso riguardano un campione di soli 75 Paesi: ne consegue che in oltre il 50% degli Stati del mondo l’apolidia rimane non mappata e dunque quantificabile.

Da ultimo, le statistiche comprendono soltanto quanti rientrino nel mandato di protezione dell’ Alto Commissariato, con conseguente esclusione degli apolidi che ricadano sotto la tutela di altre agenzie internazionali o che siano qualificati come rifugiati, richiedenti asilo o sfollati.

L’avvertita necessità di porre fine a tale fenomeno, di cui costituisce prova evidente l’aumento degli Stati firmatari delle Convenzioni, ha indotto l’UNHCR a perseguire un obiettivo ambizioso: eliminare definitivamente l’apolidia entro il 2024.

La campagna, lanciata nel 2014 e denominata #IBelong mira a sensibilizzare e coinvolgere anche l’opinione pubblica attraverso la possibilità di firmare la petizione volta a garantire che la cittadinanza torni ad essere un diritto di tutti e non un privilegio.

di Federica Allasia