Pivot to Asia. Con questa espressione i giornali e le riviste specializzate provarono a descrivere la strategia geopolitica ed economica che l’Amministrazione Obama propose all’avvio del proprio secondo mandato che aveva l’obiettivo di riequilibrare la postura geopolitica degli Stati Uniti verso l’area asiatica. Con l’arrivo di Donald Trump, cosa potrebbe cambiare?

Dopo il coinvolgimento piuttosto caotico e insoddisfacente degli Stati Uniti in Medio Oriente, durato tutto il primo decennio degli Anni 2000 e culminato con le guerre in Afghanistan (allora come ora ancora in corso) e in Iraq (dal quale le unità statunitensi erano prossime al ritiro), nelle alte sfere militari e politiche maturò l’idea che fosse necessario riposizionare e preparare il Paese agli avvenimenti strategicamente rilevanti del prossimo futuro; avvenimenti che avrebbero indubbiamente trovato origine nel continente che più di tutti mostrava dinamicità e potenzialità, l’Asia, e che vede la Repubblica Popolare Cinese come principale protagonista.

OBAMA – Già nei tempi successivi alla sua elezione, Barack Obama fu definito non solo come il primo presidente afroamericano ma anche come il primo che, probabilmente, avrebbe allentato il tradizionale legame esistente tra Nuovo e Vecchio Continente a favore delle nazioni del Pacifico.

Questo in quanto la situazione geopolitica europea pareva essere piuttosto favorevole agli interessi americani e delle democrazie liberali, mentre in quella parte dell’Asia la potenza economica, geopolitica e militare (soft e hard power) della Cina avrebbe potuto creare più di un problema alla tradizionale supremazia degli Stati Uniti. Un cambio di postura parse inevitabile.

Ulteriore dato che potrebbe aver influito sulla strategia del Pacifico può essere riscontrato nella storia personale del Presidente, che da ragazzo visse con la madre e il patrigno per diversi anni in Indonesia, abituandosi a osservare e vivere in realtà profondamente difformi rispetto al tradizionale ambiente occidentale (che nei decenni scorsi si identificava prevalentemente con quello Wasp: White, Anglo-Saxon, Protestant).

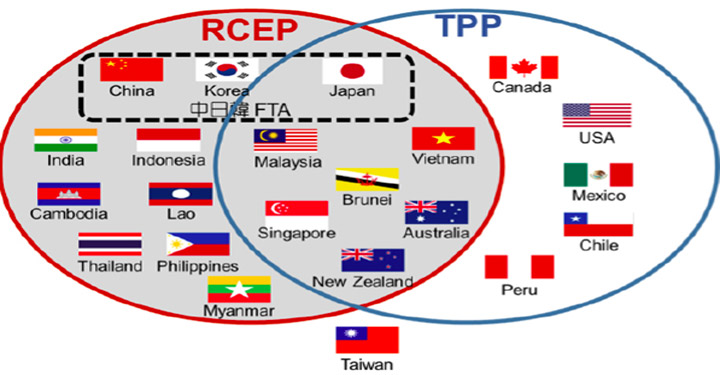

I piani su di cui la suddetta strategia si sarebbe basata li si sarebbe potuti riscontrare in due ambiti primari: l’economico e il politico/militare. Partendo nell’analisi dal primo menzionato, è fondamentale citare il Trans-Pacific Partnership (TPP), l’accordo di libero scambio tra diverse nazioni affacciantesi sul Pacifico. Al suo interno si previdero numerosi meccanismi di abbattimento dei dazi e di tariffe commerciali, nonché tutta una serie di meccanismi a protezione del copyright e standard lavorativi; da non dimenticare, anche, una commissione atta a dirimere eventuali controversie. Il punto maggiormente rilevante, però, si sarebbe trovato scorrendo l’elenco dei partecipanti e ravvisando la mancanza di uno dei due pesi massimi dell’area, ossia la Cina.

Non è un caso, infatti, che gli Stati Uniti cercarono di avvicinare a sé tutta una serie di governi non tradizionalmente alleati, o perlomeno non capaci di resistere alla crescente orbita di Pechino se lasciati senza “protezione” A questo proposito è utile citare il Vietnam (con le sue millenarie inimicizie con l’ingombrante vicino), oltre alla Malesia e Singapore, dove oltre ad essere presenti minoranze di origine cinese, il cui posizionamento geografico sullo Stretto di Malacca, le rendono un cosiddetto choke point per le rotte di navigazione, in special modo in quanto luogo attraverso il quale il gigante cinese vede transitare i rifornimenti energetici provenienti dal Medio Oriente.

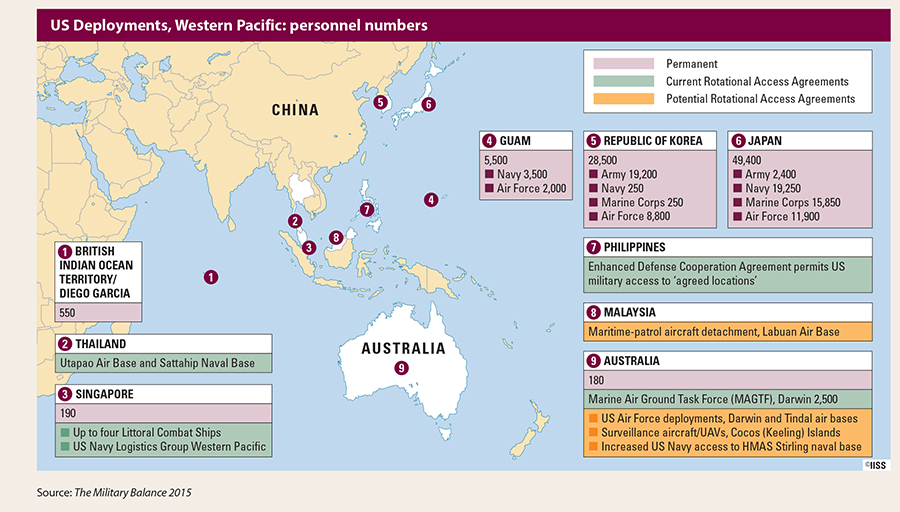

Parlando, invece, delle strategie più prettamente militari si possono enumerare numerosi passi messi in atto dall’Amministrazione. Innanzitutto la volontà di rafforzamento del legame trilaterale esistente con Giappone e Corea del Sud, con i quali gli Stati Uniti sono legati da accordi di mutua difesa, e che Obama tentò anche di far riavvicinare tra loro. Questo in quanto i due vicini asiatici sono formalmente alleati, ma a livelli politico e di società civile in Corea permane un sospetto e risentimento nei confronti dell’altro, in virtù principalmente dei crimini commessi dal Giappone imperiale durante l’occupazione nel periodo precedente e contestuale alla Seconda Guerra Mondiale.

Un’ulteriore quadrante geografico al quale si rilevò la necessità di apportare delle modifiche a fronte del mutato contesto strategico fu quello del Pacifico meridionale, in particolar modo ribadendo l’importanza dell’alleanza con Australia e Nuova Zelanda. Con quest’ultima si riavviarono le modalità di cooperazione militare (per altro già confermate dall’impegno delle forze per operazioni speciali “kiwi” nei conflitti afghano e iracheno), specialmente con l’autorizzazione garantita da Wellington per l’accesso ai proprio porti delle navi a propulsione nucleare statunitensi (fatto prima vietato da leggi apposite), mentre con l’Australia il legame fece un notevole salto di qualità.

Questo in ragione del fatto che il governo locale autorizzò per la prima volta dal secondo conflitto mondiale il soggiorno di truppe e mezzi USA nei pressi della città di Darwin, la più settentrionale della nazione. La mossa suddetta avrebbe previsto una presenza incrementale e rotazionale di Marines; il tutto anche qui in funzione prettamente anti-cinese, soprattutto in quanto basando le unità in tal luogo si avrebbe posseduto un punto d’ancoraggio alternativo rispetto a quelli già presenti in Giappone e Corea del Sud, troppo vicini da un punto di vista geografico alla Repubblica Popolare.

In realtà la decisione tra i due governi alleati è stata vista anche come un contrappeso alla possibile espansione d’influenza del governo di Pechino, primo partner commerciale australiano, sebbene diversi analisti sostenessero come in prospettiva tale mossa avrebbe potuto creare rischi, portando l’Australia stessa a essere coinvolta in dispute tra le due controparti.

TRUMP – Con la vittoria del candidato Donald Trump alle elezioni del novembre 2016 e il conseguente insediamento alla Casa Bianca di un soggetto la cui visione del mondo era piuttosto difforme rispetto alle tradizionali modalità di approccio e alleanze a cui gli Stati Uniti hanno abituato il mondo nel corso dei decenni, inevitabilmente anche la strategia “Pivot to Asia” assunse un significato differente, in special modo nell’ambito dei rapporti economico-commerciali.

Come delineato già durante la campagna elettorale infatti, l’obiettivo “numero uno” di Trump si delinea attorno a un fantomatico concetto di “America First”, capace di ricondurre gli Stati Uniti a una mitica età dell’oro perduta a causa di un eccessivo multilateralismo e interventismo nel mondo. Sostanzialmente una dottrina consigliante l’isolazionismo dal punto di vista politico e il protezionismo da quello economico.

Nel quadro regionale dell’Asia orientale ciò ha significato principalmente un aspetto: il ritiro alla data del dicembre 2017 degli Stati Uniti stessi dall’accordo dei libero scambio TPP. Come si potrà ben comprendere questo fatto non può che rendere monco il trattato medesimo, in quanto l’economia e l’accesso al mercato “a stelle e strisce” rappresentano l’obiettivo maggiore di qualsiasi governo. La ragione primaria della decisione della Casa Bianca risultò dettata dalle eccessive concessioni che l’Amministrazione Obama fece agli altri firmatari, minando in questo modo il saldo della bilancia commerciale nazionale e andando, secondo la nuova visione Usa, contro gli interessi dei lavoratori americani.

Importante, tuttavia, far notare come in realtà l’agenda di Trump sia probabilmente dettata non solo dalla sua visione ideologia del mondo (bianco contro nero, noi contro voi), quanto anche dalla volontà di ciò che gli antichi romani chiamavano damnatio memoriae; in questo caso del predecessore (come peraltro dimostrato in diversi campi della vita politica e sociale statunitense).

Quanto ora affermato deriva da una semplice osservazione di ciò che accadde nei mesi successivi al ritiro dal trattato, ovverosia l’imposizione di dazi e tariffe contro i prodotti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. Oltre al rischio di causare una guerra di natura commerciale tra le due maggiori economie del mondo, è possibile notare come la più volte citata funzione di contenimento cinese fosse già raggiunta dal TPP. Anzi, l’obiettivo sarebbe stato ottenuto in una cornice di multilateralità, portando anche a un’espansione del soft power americano in un momento storico nel quale, senza dubbio, la Cina mira a incrementare il suo status ed espellere gli USA dalla regione. A questo proposito si potrebbe prendere in considerazione il progetto proposto con la Regional Comprehensive Economic Partnership, anch’esso un trattato economico sotto l’egida di Pechino.

Se si volesse, invero, dibattere del profilo militare oggigiorno in essere non si noterebbero molte divergenze rispetto a quanto già attuato nel passato; questo principalmente in ragione del fatto che il Pentagono è abituato a ragionare evitando l’impulsività che caratterizza il Presidente Trump, nonché alla sua guida vi è James Mattis, uomo assai avveduto (per averne un profilo potete leggere questo articolo), e a propria volta generale del Corpo dei Marines in congedo.

L’unico, ma non per questo di scarso rilievo, elemento di cambiamento lo si ha nella maggiore attenzione dedicata dall’attuale amministrazione alla questione nucleare nord-coreana, nella quale Trump stesso ha ampiamente investito capitale mediatico e politico, imbarcando nel suo tentativo di trattativa anche quella Cina che a giorni alterni viene criticata e minacciata dall’inquilino della Casa Bianca.

Va notato come la regione del Pacifico occidentale sia diventata ancora in maniera maggiore la scacchiera nella quale le due potenze mondiali si sfidano. È notizia di poche settimane fa, infatti, che il comando militare degli Stati Uniti dedicato al Pacifico abbia assunto il nome di Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti, una mossa avente l’intenzione di sottolineare la necessità di costruire una rete di alleanze e rapporti più vasta atta a contrastare la Cina. Specificamente quest’ultima sta cercando di espandere la propria influenza nell’Asia centrale (e in tale luogo potrebbe entrare in conflitto con Mosca) e sulle coste dei paesi affacciantesi sull’Oceano Indiano, nonché avanzare una sorta di dominio nel Mar Cinese Meridionale.

LA SCACCHIERA – Illustrare brevemente la ragione per la quale il governo di Pechino ha delineato queste due zone come rilevanti significa ricordare come uno degli scopi primari sia di ricreare una “nuova via della seta” destinata a raggiungere l’Europa: questa volta, però, con una diramazione terrestre e una marittima.

La prima necessariamente conduce ai territori centro-asiatici, per i quali anche la stessa Washington non sarebbe certamente disposta a combattere, anzi vedrebbe certamente con favore aiuti cinesi in Afghanistan (con la quale la Repubblica popolare confina per un breve tratto e considera un retroterra per gli estremisti uiguri) e una possibile spina nel fianco del governo russo tradizionale protettore delle repubbliche autocratiche locali.

La via marittima, invero, rappresenta certamente la realtà maggiormente problematica in quanto ha implicazioni attuali e future. Partendo nell’analisi dal quadrante indiano è importante segnalare come imprese cinesi siano state incaricate di ammodernare il porto pakistano di Gwadar, che il governo cinese ha l’intenzione di utilizzare insieme a una catena di altre strutture in Birmania e Sri Lanka come punti di approdo per le operazioni della propria Marina militare che, ancora oggi, non ha sviluppato le capacità di sostenersi per lunghi periodi di tempo in alto mare. Proprio questo avvicinamento al Pakistan è stata considerata come una mossa volta a rimpiazzare gli Stati Uniti, il cui rapporto con il paese asiatico è andato progressivamente sfilacciandosi nel corso degli ultimi 20 anni, in special modo a fronte del comportamento ambiguo tenuto da Islamabad riguardo la questione afghana e dei gruppi terroristici.

Gli stessi Stati Uniti, però, hanno reagito con l’allargamento dei rapporti militari con l’India, a propria volta in contrasto con la Cina su una serie di questioni (in primis territoriali), e possibile modello di sviluppo alternativo per i vicini asiatici. Alcuni politici americani hanno persino proposto la vendita degli aerei da combattimento F-35 alla Federazione Indiana, una facoltà concessa esclusivamente agli alleati più stretti.

Tuttavia, il punto di maggiore infiammabilità e contrasto tra i due governi è il Mar Cinese meridionale. Su questo specchio marino a sud delle coste cinesi si affacciano numerosi stati del Sudest asiatico oltre alle Filippine e Taiwan, e al suo interno sono posti gli arcipelaghi delle Spratley e delle Paracel, costituiti da isolotti, scogliere e atolli.

In sostanza una superficie territoriale estremamente ridotta ma di notevole importanza sia economica, dato che i fondali sono ricchi di petrolio e gas naturale e le acque di pescato, sia militare. Occupare, infatti, le isole significherebbe avere il controllo assoluto del mare e di tutto ciò che sopra la sua superficie transita. Attualmente tutte le nazioni sopracitate occupano qualche lembo di terra, sebbene sia la Repubblica Popolare a giocare la parte del leone.

In particolar modo alcuni atolli sono stati sottoposti a veri e proprio lavori di sbancamento e costruzione di porti ad acque profonde in grado di sostenere navi della Marina militare, oltreché piste d’atterraggio capaci di accogliere velivoli da combattimento. Non sono da dimenticare radar e batterie missilistiche anti-aeree e anti-nave. Insomma, una vera e propria militarizzazione di tali territori.

A tal proposito la Cina fu citata davanti una Corte Arbitrale da parte del governo delle Filippine, uscendo sconfitta in quanto in violazione della Convenzione sulla Legge del Mare delle Nazioni Unite. Nella sentenza si affermò che i diritti storici avanzati dalla Cina medesima sulle isole risultassero solamente presunti, tali da non giustificare in alcun modo la presenza e l’antropizzazione dei territori.

Nonostante ciò, e pur essendo la sentenza del 2016, nessun cambiamento è avvenuto, dato che Pechino non riconosce la legittimità della decisione. In realtà la presenza in loco è fondamentale per il gigante asiatico, in quanto in tal modo si assicura un ferreo controllo sulle rotte da e per il suo territorio, in special modo in quanto come si è accennato precedentemente la maggior parte dei commerci via mare (con i rifornimenti energetici in primis) avvengono in tale zona. Da non dimenticare poi come tali aree rientrino all’interno delle “First Island Chain”, ossia la catena di isole che nella visione strategica cinese rappresenterebbero la prima (o ultima) linea di difesa del territorio continentale contro eventuali attacchi degli Stati Uniti.

A loro volta questi ultimi non vedono di buon occhio la politica avversaria, in quanto una militarizzazione porterebbe notevoli difficoltà di navigazione e renderebbe la zona una sorta di proprietà privata cinese. Proprio in ragione di ciò Washington ha eseguito più volte FONOPS (Freedom of Navigation Operations), svolte facendo transitare incrociatori o cacciatorpediniere al largo delle isole interessante, oppure facendo sorvolare i cieli da bombardieri B-52. A questo operazioni sono state recentemente invitate anche navi battenti bandiera indiana, australiana e giapponese; un modo per mostrare come la politica americana sia sostanzialmente seguita da altri Stati.

Infine, un mossa capace di illustrare la rilevanza della questione la si può intravedere nel rilancio dei legami militari tra Stati Uniti e Repubblica Socialista del Vietnam, che recentemente ha accolto nei propri porti diverse navi e persino una portaerei USA. Tenendo in considerazione i rapporti intercorsi tra questi due paesi nel corso degli Anni ’60 e ’70, si può ben comprendere quanta sia oggigiorno la diffidenza che i vicini della Cina nutrono nei suoi confronti, permettendo quindi al governo degli Stati Uniti di mettere a segno alcuni colpi diplomatici assai rilevanti.

Da tutto quanto detto in quest’articolo, di conseguenza, emerge come sostanzialmente la politica del “Pivot to Asia” non sia stata in alcun modo abbandonata dall’amministrazione attuale, sebbene sia stata sottoposta a dei correttivi (a volte configurabili anche come implementazioni) da parte dell’attuale struttura diplomatico-militare. Il che porta indubbiamente a comprendere quanto la partita tra Cina e Stati Uniti probabilmente sarà uno degli elementi caratterizzanti il XXI secolo, al netto delle possibili contingenze emergenti nel resto del mondo.

Non va dimenticato, infatti, come mentre le discussioni siano oggi concentrate principalmente sui rapporti tra Occidente (se a fronte delle pesanti divisioni nel suo seno questo termine sia ancora oggi valido) e Russia, un fatto di una certa rilevanza si è verificato nelle stanze di Pechino: la carica di presidente della Repubblica Popolare è stata estesa sine die, lanciando un messaggio chiaro al mondo intero. La Cina ha raggiunto le luci della ribalta e non ha intenzioni di abbandonarle. Agli Stati Uniti, quindi, toccheranno la mosse atte a evitare di essere soppiantata nell’area globale.

di Luca Bettinelli