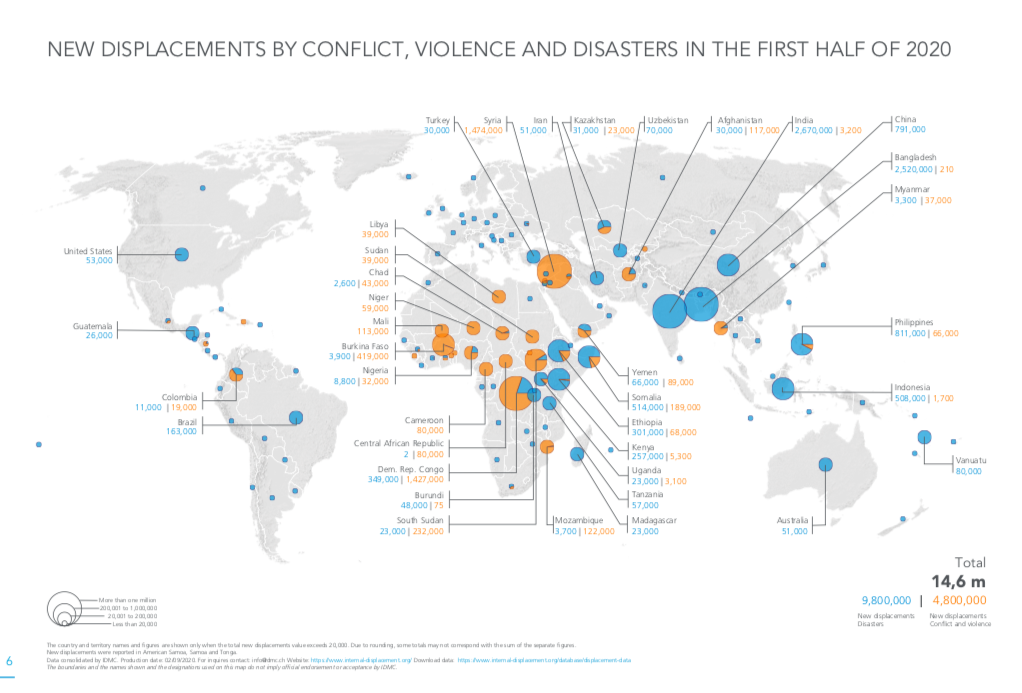

Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre, le catastrofi naturali sono causa della maggior parte degli spostamenti in tutto il mondo. Nella prima metà del 2020, i disastri ambientali hanno provocato 9,8 milioni di sfollati, rispetto ai 4.8 milioni causati da conflitti e violenze, rimanendo il principale fattore scatenante di spostamenti interni a livello globale.

Ma se gran parte di tale categoria di spostamenti avviene all’interno delle frontiere dei paesi in cui i fenomeni ambientali si realizzano, alcune persone sono spinte a superare i confini nazionali e a recarsi all’estero in cerca di condizioni di vita più favorevoli.

I dati globali sugli spostamenti trans-frontalieri originati da catastrofi ambientali sono tuttavia molto limitati, nonostante il ricollocamento di intere comunità per ragioni climatico-ambientali sia una soluzione sempre più adoperata dai governi nazionali.

Nomadismo, ambiente, migrazioni

La storia di Homo Sapiens è per definizione una storia di migrazioni verso ambienti ecologicamente più favorevoli, una storia di progressivi adattamenti alle trasformazioni del clima e della Natura.

Negli ultimi decenni, tuttavia, quelle stesse trasformazioni, fino a un secolo fa ritenute fisiologiche e non influenzabili, vengono oggi addebitate in quanto fonte e manifestazione della peggiore crisi ambientale mai verificatasi.

Leggi anche: Geopolitica del cambiamento climatico #1 #2 #3 #4

La consapevolezza pubblica in merito agli effetti che i cambiamenti climatici avranno sul sistema geofisico del pianeta è senza dubbio crescente. Ancora oscuro, almeno ai non addetti ai lavori, è invece l’impatto che quegli stessi cambiamenti avranno sulle popolazioni umane, in particolar modo su quelle più vulnerabili.

L’IPCC, nel suo V Assessment Report, definisce carestie, conflitti per l’uso delle terre e migrazioni di massa tra gli effetti più disastrosi e imponenti delle alterazioni climatiche. Eppure, molto poco intendiamo sui legami tra clima e migrazione e, di questa nascente categoria di migranti, nessuna definizione, che sia globalmente condivisa e normativizzata, è stata fornita.

I capricci del clima

La stabilità non è tra le caratteristiche annoverabili al clima. Contrariamente a quanto si possa pensare, i cambiamenti climatici sono infatti un fenomeno piuttosto comune nella millenaria storia del pianeta. Qualunque evento storico di rilievo si è svolto sullo sfondo di qualche cambiamento nei suoi mutevoli andamenti.

Leggi anche: Quanto manca alla “singolarità climatica”

La paleoclimatologia stima che il pianeta sia soggetto a cicli climatici costanti caratterizzati da un continuo alternarsi di ere glaciali e interglaciali, ovvero di periodi caratterizzati da forte raffreddamento, seguiti da altri di estremo riscaldamento. Basti pensare che durante l’ultimo milione di anni si è avverata un’era glaciale ogni 100.000 anni, di cui l’ultima conclusasi all’incirca 15.000 anni fa.

L’elemento umano

A partire dalla metà del XX secolo, l’uomo ha però avviato un processo di alterazione geofisico tanto imponente da trasformare il volto del pianeta per sempre. La Terra non è mai stata a immagine e somiglianza di Homo Sapiens più di quanto lo sia oggi e nessuna altra specie animale, nella storia del mondo, era mai riuscita in una simile impresa.

Finora, l’uomo ha infatti convertito più del 50 % della superficie terrestre del mondo; il 37% di essa è ora coltivata. Foreste, deserti e pascoli sono stati trasformati in fattorie e piantagioni, città e periferia. Le popolazioni di mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi sono crollate del 60%, in media, dal 1970.

Mentre, a livello globale, il clima è stato relativamente stabile negli ultimi 10.000 anni – arco di tempo della civiltà umana sulla Terra -, le variazioni regionali dei modelli climatici hanno influenzato la storia dell’umanità in modo profondo, svolgendo un ruolo fondamentale nel far prosperare o meno le società.

Ora però sappiamo che è vero anche il contrario: le attività umane – come ad esempio la combustione di carburanti fossili e il disboscamento di vaste aree di terreno – hanno avuto una profonda influenza sul sistema Terra.

Il prezzo di una rivoluzione

Il processo di industrializzazione, per lungo tempo considerato come il grande baluardo dalla fioritura dell’umanità, ha attivato una catena di processi di alterazione ambientale di complesso disinnesco.

L’attuale tasso di gas a effetto serra (GHG) antropogenici in atmosfera è il più alto mai rilevato, con una concentrazione di anidride carbonica, metano, diazoto – prodotti dall’attività umana – senza precedenti negli ultimi 800 mila anni di attività del pianeta.

In particolare, il 40% dei GHG prodotti dal 1750 risultano ancora oggi intrappolati nell’etere; il resto, invece, è stato progressivamente assorbito dai due più grandi agenti regolatori della Terra: la vegetazione, con il suolo ad ospitarla, e gli oceani. Questi ultimi, nello specifico, hanno assorbito il 30% del CO2 prodotto dall’uomo, acidificandosi notevolmente.

A rendere lo scenario ancor più complesso è il fatto che circa la metà di tutta l’anidride carbonica emessa dall’uomo nell’arco temporale che va dal 1750 al 2011 (ovvero dalla rivoluzione industriale al decennio trascorso) è stata prodotta negli ultimi 40 anni.

Cambiamenti climatici e migrazione

Tale anomalia sistemica, insieme ai numerosi effetti ad essa connessi, ha pesanti ricadute sul climax di tutti gli ecosistemi naturali abitati dall’uomo, esercitando una fortissima pressione sulle popolazioni colpite da tali eventi e, in maggior misura, su quegli individui che presentano vulnerabilità socio-economiche antecedenti al loro intervento.

Intere popolazioni, non in grado di mitigare o di adattarsi al mutamento che ha già iniziato a premere sul loro ambiente (e, con molta probabilità, spinte dalla pressione di altri gruppi in concorrenza per le medesime, limitate risorse), si vedranno costrette a spostarsi verso aree più fertili o, semplicemente, alla ricerca di migliori condizioni di vita.

Ma più precisamente, chi sono i “migranti climatici”?

“Migranti climatici”: chi sono e perché sono importanti

Ribadendo l’importanza di una identificazione delle cause alla base dei movimenti migratori forzati, l’UNHCR, nel Global Compact on Refugees del 2018, riconosce come degradazione ambientale e disastri naturali abbiano, sui movimenti migratori umani, una tangibile influenza.

Risorse naturali limitate, come l’acqua potabile, diverranno sempre più ridotte in gran parte del mondo; agricoltori e allevatori avranno crescenti difficoltà produttive, specialmente nei luoghi più a rischio, ove climi via via più rigidi (troppo caldi e secchi o troppo freddi e umidi) mineranno la sicurezza alimentare delle popolazioni e quindi la capacità di sopravvivenza delle stesse.

Potenziali “migranti climatici” sono quindi tutti quegli individui forzati o motivati a lasciare le proprie abitazioni per via di cambiamenti antropogenici – a rapida o a lenta insorgenza – nell’ambiente loro circostante, cambiamenti che non solo minacciano severamente il loro benessere e la loro sicurezza, ma compromettono il rispetto di molti altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, quali il diritto alla casa, all’integrità della persona, alla vita.

Fanno quindi parte di questa categoria tutti gli individui temporaneamente o stabilmente sfollati per via di perturbazioni locali come una valanga o un terremoto; coloro che migrano perché il degrado ambientale ha compromesso la loro capacità di sostentamento o pone rischi inaccettabili per la salute; e coloro che si spostano a causa della desertificazione, delle conseguenti carestie o per qualsivoglia cambiamento permanente e insostenibile nel loro habitat.

Ad oggi, la maggioranza di coloro che migrano per ragioni climatico-ambientali è costituita da quanti, impossibilitati a rimanere nelle proprie abitazioni, tuttavia non attraversano il confine nazionale (per scelta o per ragioni di tipo economico), configurandosi piuttosto come Internal Displaced Persons ritornando, quando possibile, ai luoghi di partenza, dando così vita a fenomeni migratori circolari.

Perché il migrante climatico-ambientale non è un rifugiato

Tuttavia, come riportato nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra nel 1951, con il termine “rifugiato” è definita la persona che “nel giustificato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”.

La convenzione di Ginevra, come sottolineato dalla stessa UNHCR – che tuttavia offre assistenza e riparo a questa nuova categoria migratoris – non tutela quanti migrano nel contesto dei cambiamenti climatici e, secondo gli esperti, lo fa per due ordini di ragioni: innanzitutto, le migrazioni climatico-ambientali prevedono di rado un attraversamento dei confini nazionali, configurandosi più frequentemente come migrazioni di tipo intestino; inoltre, nessuna norma nazionale o internazionale prevede la possibilità di incriminare il clima come “agente persecutore attivo”

Seppure i discordanti tentativi di fornire una definizione valida del migrante climaticamente motivato siano stati numerosi, questi hanno alimentato una spirale di dissenso su chi effettivamente esso sia e su cosa lo distingua dalle altre categorie migratorie, traducendosi in un vuoto normativo che si verifica a tutti i livelli di governance.

In una tale incertezza, il migrante climatico “assoluto” non esiste: anche quando quello climatico appare come determinante nella concatenazione di push factor all’origine dell’azione migratoria, estremamente difficile risulta isolarlo dall’intreccio di cause tra le quali si colloca.

Gli studiosi dei fenomeni migratori distinguono tra push (“spinta”) e pull (“attrazione”) all’origine della scelta migratoria tanto individuale quanto familiare o collettiva.

Per comprendere meglio il grado di complessità del fenomeno migratorio, La Climate and Migration Coalition (CMC) propone un esempio chiarificatore: molte delle zone basse del delta del Mekong in Vietnam si trovano a pochi metri sopra il livello del mare. Con l’innalzamento del livello del mare (causato dai cambiamenti climatici) di pochissimi centimetri, alcune di quelle aree diventeranno inabitabili, costringendo le persone a spostarsi.

Consideriamo ora le zone basse dei Paesi Bassi. Seppur a livelli simili a molte aree del Mekong, esse risultato di gran lunga meglio protette, da dighe o muraglie. Quindi, quando le persone si allontanano dal delta del Mekong, si stanno muovendo a causa dei cambiamenti climatici o si stanno muovendo per via della mancanza di infrastrutture adeguate alla protezione delle loro aree?

Uno, nessuno, centomila migranti climatici

Inoltre, proprio a causa della sua difficile categorizzazione, molti dubbi ancora esistono, tra gli studiosi, circa l’affidabilità delle stime e dei i modelli sviluppati negli ultimi 30 anni.

In ogni caso, si prevedono numeri talmente elevati da superare, nel corso di pochi decenni, quelli relativi a qualunque altra forma di migrazione. Più precisamente, si stima il superamento di un miliardo di “migranti climatici” entro il 2050.

L’assenza di definizioni chiare e unanimemente accettate di questa nuova categoria, ostacola però non soltanto il processo statistico di enumerazione del fenomeno ma anche quello di inquadramento normativo e giuridico.

Non sapere chi sia, cosa identifichi il migrante climatico-ambientale significa escluderlo da ogni tentativo di categorizzazione e quindi di tutela; significa negargli il riconoscimento di diritti inalienabili; significa trasformare la questione ambientale in un fatto morale e politico.

é questo il momento di parlare di “giustizia climatica” e di sviluppare coping strategies che rendano quest’inevitabile fenomeno perlomeno gestibile, perché per una volta si possa dire “sarebbe potuta andare peggio” e non di nuovo, “avremmo potuto fare di più.

Di: Carmen Perconti