di Federica Allasia

Il governo statunitense è dovuto intervenire per ricollocare una comunità di cittadini a causa del cambiamento climatico. È un fenomeno che si è visto spesso in altre parti del mondo, ma è la prima volta che accade in un Paese come gli Stati Uniti d’America. In futuro i profughi climatici saranno milioni in tutto il mondo.

Era il 1976 quando per la prima volta Lester Brown – uno dei più importanti ambientalisti moderni, nonché fondatore del Worldwatch Institute e dell’Earth Policy Institute – coniò l’espressione “rifugiati climatici”, unendo due concetti fino a quel momento mai correlati tra loro.

Brown intendeva trovare un termine capace di riassumere un fenomeno in costante crescita; le sue teorie furono sostenute da Norman Myers – ambientalista britannico specializzato in biodiversità – che nel 1999, all’interno dell’opera Esodo ambientale, Popoli in fuga da terre difficili (Edizioni Ambiente), definì i rifugiati ambientali

persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre di origine a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare siccità, desertificazione, deforestazione, erosione del suolo, ristrettezze idriche e cambiamento climatico, come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni.

Di profughi climatici in realtà ne sono sempre esistiti, ma per la prima volta il fenomeno ha iniziato a evidenziarsi a tal punto che ci si è dovuti inventare una definizione per poterlo circoscrivere. Una “nuova” tipologia di profugo, dunque, costretto ad abbandonare in maniera permanente o semi-permanente il proprio Paese d’origine a causa di sconvolgimenti dovuti al cambiamento climatico; stando ai dati riportati dall’Internal displacement monitoring center nel Global report pubblicato lo scorso 11 maggio, nel 2015 14,7 milioni di persone sarebbero state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni poiché vittime di disastri ambientali.

Può non sembrare una cifra alta. Forse perché di solito queste migrazioni avvengono lontane dal nostro raggio di empatia, ma non sarà così per sempre.

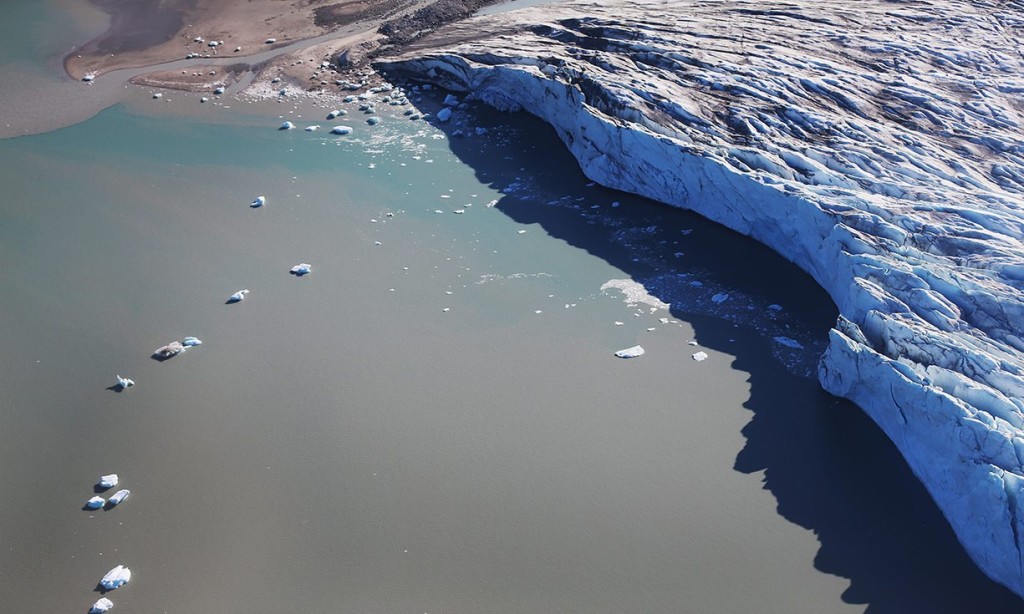

In un articolo del New York Times viene raccontato come negli anni ’50 l’isola di Jean Charles, nel sud della Louisiana, si estendeva per 22mila acri. Oggi, a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, il 98% del suo territorio si trova al di sotto del livello del mare, sommerso per sempre.

Dei circa 400 Biloxi-Chitimacha-Choctaw, la piccola tribù indiana che per oltre 200 anni ha vissuto sull’isola, sono rimaste soltanto 85 persone: le altre saranno ricollocate altrove dal governo federale statunitense, che ha stanziato 48 milioni di dollari per avviare l’operazione.

Il fenomeno rappresenta un unicum nella storia recente dell’occidente, e più in particolare degli Stati Uniti: per la prima volta, infatti, a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, il governo statunitense si è trovato a dover gestire la ricollocazione di un’intera, seppur piccola, comunità di cittadini, costretti ad abbandonare una terra inghiottita dall’innalzamento delle acque. Un caso che non sembra destinato a rimanere isolato.

In uno studio, ripreso recentemente dal The Guardian, condotto da James Hansen con altri scienziati di diversa nazionalità, viene rilevato che il limite di 2°C di riscaldamento globale concordato dai principali leader mondiali non costituirebbe una soglia di sicurezza.

Secondo le stime – considerate eccessivamente catastrofiste dall’IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) – in meno di 10 anni il fenomeno assumerebbe un peso tale da provocare un effetto a catena che coinvolgerà le fasce costiere terrestri più densamente abitate. Le ripercussioni sarebbero catastrofiche, spiega il Washington Post, tali da rendere le migrazioni di massa l’unica opzione praticabile. Gli effetti dei cambiamenti climatici interagirebbero inoltre con variabili di carattere geopolitico, economico e sociale relativi alla gestione del suolo, dei popoli e delle risorse.

Esiste anche un problema giuridico: la Convenzione di Ginevra del 1951, infatti, all’art. 1, fa riferimento soltanto a persecuzioni razziali, religiose, politiche, sociali e d’opinione, senza alludere all’elemento ambientale – che come abbiamo visto è comparso nella terminologia solo nel 1999. La condizione “ambientale” distinguerebbe il rifugiato climatico da quelli giuridicamente riconosciuti, privandolo di un’effettiva tutela.

A tal proposito, in occasione della Conferenza ministeriale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2011 Svizzera e Norvegia hanno proposto l’elaborazione di misure atte a colmare le lacune normative, istituzionali, operative e concettuali in tema di rifugiati climatici. Nel 2012 alcuni Paesi, in collaborazione con l’Onu, hanno ufficializzato l’impegno avviando l’iniziativa Nansen. Dopo tre anni di consultazioni, il progetto è stato presentato alla Global consultation svoltasi a Ginevra il 12 e 13 ottobre 2015, ricevendo numerosi apprezzamenti e adesioni. Le premesse sembrerebbero far ben sperare, ma la sfida è enorme; contrastare troppo tardi gli effetti che il cambiamento climatico potrebbe causare nelle aree metropolitane globali creerebbe situazioni di pericolosa instabilità internazionale.