Come possono le Istituzioni europee salvaguardare i principi su cui si fonda l’Unione, rispetto alle tendenze illiberali prevalenti in alcuni Paesi membri?

La recente sentenza della Corte costituzionale polacca che, cassando la legge in vigore, restringe ulteriormente le possibilità di interruzione volontaria della gravidanza vietando di fatto l’aborto anche in caso di malformazione del feto, riporta prepotentemente all’attenzione della politica il problema delle forzature che dall’est europeo continuano progressivamente ad erodere il rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto dell’Unione europea in alcuni Paesi membri.

Le principali organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani e le Istituzioni europee sono fortemente preoccupate per il rispetto in alcuni Stati (non solo Ungheria e Polonia, ma anche Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca) dell’indipendenza di magistrati e tribunali, per la mancanza di trasparenza degli atti governativi e per la protezione dei diritti di minoranze e oppositori politici. Ci si interroga sulla capacità dell’Unione europea di contromisure in grado di garantire che i diritti fondamentali e gli altri principi e valori europei, quali la democrazia e lo stato di diritto, siano rispettati dagli Stati membri. Finora gli strumenti legislativi che permetterebbero all’Ue di intervenire in ambiti altrimenti di competenza statale si sono rivelati inefficaci.

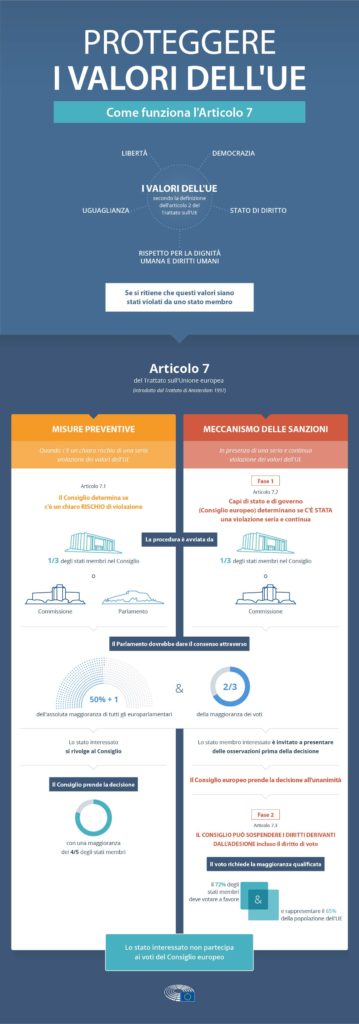

L’articolo 7, un meccanismo farraginoso

Il riferimento è, ovviamente, all’art. 7 del Trattato sull’Unione europea (TUE), che prevede il meccanismo di contestazione e sanzione nei confronti degli Stati che violino i principi di cui all’art. 2 TUE, ovvero i principi sui quali poggia l’Unione stessa: libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

La procedura è piuttosto lunga, in quanto prende avvio su richiesta motivata al Consiglio europeo di un terzo degli Stati membri o del Parlamento o della Commissione di constatare l’esistenza di un rischio di violazione grave.

Il Consiglio, prima di procedere, consulta lo Stato in questione e può decidere (a maggioranza di quattro quinti e previa approvazione del Parlamento) di fare allo Stato delle raccomandazioni. Si tratta dunque, sostanzialmente, di una sorta di avvertimento preventivo. Di fronte all’inadempienza dello Stato, eventualmente, il Consiglio delibera con la stessa procedura (maggioranza di quattro quinti e approvazione del Parlamento) la constatazione del rischio.

Successivamente, il Consiglio stesso può constatare l’esistenza della violazione grave e persistente, dopo aver invitato lo Stato a presentare osservazioni. Ma stavolta la decisione, su proposta di un terzo degli Stati o della Commissione e previa approvazione del Parlamento, deve avvenire all’unanimità.

Soltanto a questo punto, la grave violazione essendo stata constatata, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata di sospendere alcuni dei diritti dello Stato in questione derivanti dai trattati (inclusi i diritti di voto in seno al Consiglio). Lo Stato continua comunque ad essere vincolato dagli obblighi derivanti dai trattati.

Successivamente, sempre a maggioranza qualificata, il Consiglio può naturalmente modificare o revocare le misure adottate, a seguito dei cambiamenti eventualmente sopravvenuti.

Il rimedio costituito dall’art.7 non si è finora rivelato efficace, i casi di Polonia (intervento chiesto dalla Commissione) e Ungheria (attivazione richiesta dal Parlamento) hanno al momento dimostrato soltanto l’incapacità del Consiglio di arrivare ad una conclusione.

La debolezza dello strumento è dovuta in parte ad una certa genericità, la formulazione dell’articolo non contenendo alcuna elencazione, anche esemplificativa, delle possibili fattispecie integranti la “violazione grave”. Inoltre, la lunghezza e macchinosità della procedura, pure giustamente pensata per garantire il rispetto del contraddittorio e la possibilità di difesa da parte dello Stato messo sotto accusa, si combinano con la difficoltà di ottenere le maggioranze molto elevate richieste nella fase preventiva nonché l’unanimità necessaria per l’accertamento finale.

L’aspetto politico

L’altro grande problema, quando si tratta di difesa di principi, è l’aspetto politico. Non soltanto nel senso che le ampie maggioranze richieste nella fase preliminare di attivazione dell’art.7 e l’unanimità necessaria per una decisione, naturalmente molto difficili da ottenere, attribuiscono all’intera procedura una politicizzazione che ne mina l’efficacia. Ma anche e soprattutto perché il tema del controllo esercitato dalle Istituzioni europee nei confronti dei singoli Stati membri costituisce uno degli argomenti più sensibili nell’attuale fase politica in Europa.

Questo ci riporta alla questione centrale del possibile sviluppo futuro dell’Ue e alla radice (la gestione intergovernativa) di molte delle difficoltà di funzionamento della governance europea.

La prospettiva di una maggiore integrazione, anche in senso a lungo termine federalista, deve vedersela con le tendenze “sovraniste” non sopite nell’attuale contesto politico, ed è difficile immaginare che maggiori poteri di “intromissione” nelle decisioni legislative nazionali possano essere attribuiti alle Istituzioni Ue. Il che richiederebbe, tra altro, una modificazione dei trattati.

D’altro canto, ragionando nei limiti di meccanismi decisori intergovernativi come quello di cui all’art. 7 TUE, è comprensibile che non si voglia correre il rischio che decisioni gravi come la sospensione dei diritti di uno Stato possano essere prese con maggioranze poco qualificate.

Trasferire poteri alla Corte di giustizia? Una strada difficile

Una soluzione potrebbe essere forse quella di un re-indirizzamento di alcuni poteri di accertamento e sanzione verso un’istituzione giuridica come la Corte di giustizia dell’Ue? Attualmente la Corte è competente nel ricorso per inadempimento, che può essere presentato dalla Commissione o da uno Stato membro ai sensi rispettivamente degli artt. 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), quando lo Stato in questione “abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati”.

È anche pacificamente acquisito, per giurisprudenza consolidata della stessa Corte, il principio dell’applicabilità diretta del diritto dell’Unione e la preminenza di questo sul diritto nazionale. Ma tutto questo rimane nell’ambito dei normali poteri giurisdizionali che si esercitano nei limiti di singoli atti o provvedimenti, e si concreta, evidentemente, in qualcosa di assolutamente diverso rispetto alla ratio dell’art. 7 TUE, di portata generale.

La leva finanziaria

Al di là degli strumenti legislativi esistenti, esistono altri mezzi di dissuasione con i quali l’Europa possa contrastare le pericolose inclinazioni di alcuni Stati a restringere libertà e diritti, senza cambiare i Trattati?

L’arma persuasiva potenzialmente più efficace è quella finanziaria. Non è un caso se le discussioni inter-istituzionali in corso per l’approvazione del bilancio europeo pluriennale 2021-2027, al quale è legato anche il c.d. Recovery Fund di cui al piano di rilancio economico anti pandemico Next Generation EU, si protraggono oltre il previsto.

Non si tratta soltanto di trovare la quadra sui numeri definitivi del bilancio tra Parlamento e Consiglio. In sede di approvazione da parte del Consiglio europeo dei piani di rilancio anti-Covid era stata infatti formulata una generica volontà di vincolare i fondi europei al rispetto dei valori e principi democratici su cui si fonda l’Unione. L’implementazione del principio, tentata per mezzo di un testo di compromesso proposto dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio, ha incontrato la resistenza contrapposta da un lato dei Paesi che chiedono uno stretto e inderogabile collegamento dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto (Olanda, Danimarca, Austria, Svezia, Belgio, Lussemburgo, Finlandia), dall’altro delle Nazioni del Gruppo di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) che rifiutano regole e meccanismi che reputano ingerenze indebite.

Vedremo se lo stallo sarà superato e come. Certo appare improbabile che si arrivi a definire una condizionalità stretta o ancor meno meccanismi di esclusione automatica dai finanziamenti per violazione dei principi dell’Unione.

Che la leva finanziaria sia comunque uno strumento di grande forza è un dato certo, nei confronti di Paesi per le economie dei quali l’appartenenza all’Unione vale montagne di soldi: per i 12 Stati che hanno aderito alla UE nel 2004 e nel 2007 è stato calcolato che gli investimenti per il periodo 2007-2013 abbiano fatto aumentare il PIL nazionale del 3% nel 2015 e che nel 2023 l’effetto per l’intero periodo 2014-2020 sarà analogo (nonostante le conseguenze economiche della crisi coronavirus).

La recente decisione della Commissione europea di negare finanziamenti a sei città polacche che si erano auto proclamate “zone franche libere da persone LGBTQ” costituisce in questo senso un precedente di non poco conto.

Il segnale, inviato alle sei municipalità forse anche come avvertimento per l’intero paese, considerando i ripetuti atteggiamenti provocatori in materia di uguaglianza di diritti civili da parte di governo, media e chiesa polacchi negli ultimi anni, sembra non aver impressionato Varsavia.

Ma si tratta appunto di un precedente, che evidenzia come la Commissione sia dotata in certi ambiti un potere non indifferente che è bene non sottovalutare. Sui mezzi di informazione italiani questa notizia non ha avuto eccessiva risonanza, eppure evidenzia la volontà di un cambio di passo da parte di alcune Istituzioni Ue, forse anche consapevoli in questo momento di poter esercitare le proprie prerogative in pieno, forti di un certo consenso politico maggioritario da parte degli esecutivi di alcuni Stati.

di Paolo Pellegrini