Le proteste per l’omicidio di George Floyd hanno fatto riemergere il problema del razzismo radicato nel sistema sociale, politico ed economico americano, ma sono state precedute da un evento che, contrariamente a quanto si possa pensare, ha colpito gli americani in modo tutt’altro che indiscriminato: la pandemia di coronavirus.

La violenza e le discriminazioni operate dalla polizia, principale motore delle manifestazioni che hanno riunito migliaia di persone dietro allo slogan I can’t breathe, non sono gli unici fattori che stanno togliendo il respiro agli afroamericani.

Nonostante il governatore di New York Andrew Cuomo, in un tweet del 31 marzo, abbia definito il SARS-CoV-2 “the great equalizer”, il grande livellatore, i dati che sono stati raccolti durante il monitoraggio della pandemia di coronavirus hanno mostrato una realtà ben diversa, che aggiunge rabbia ad una situazione già drammatica.

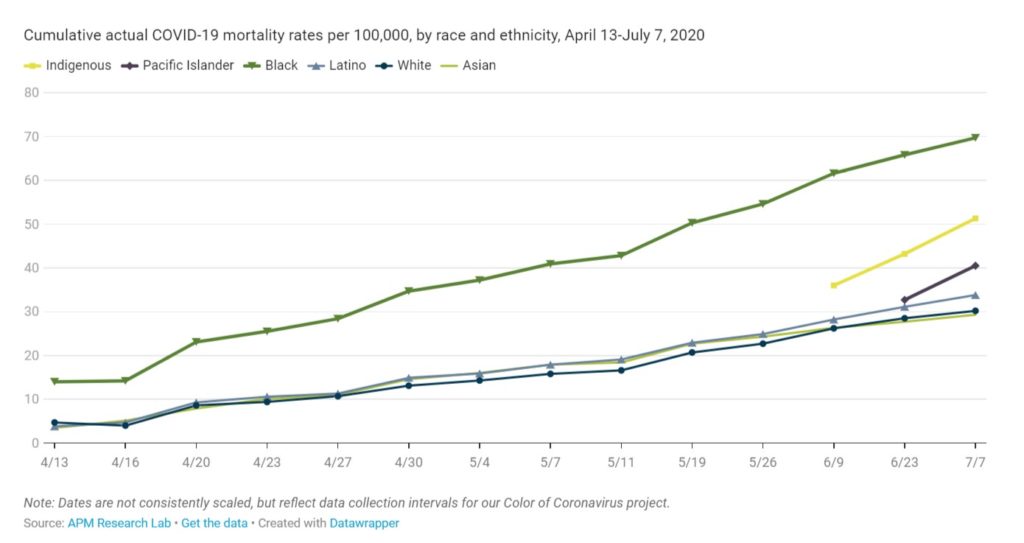

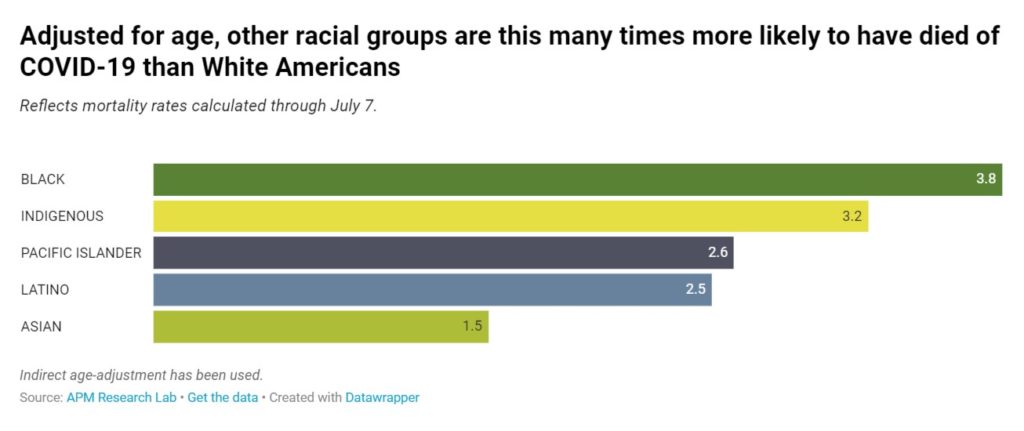

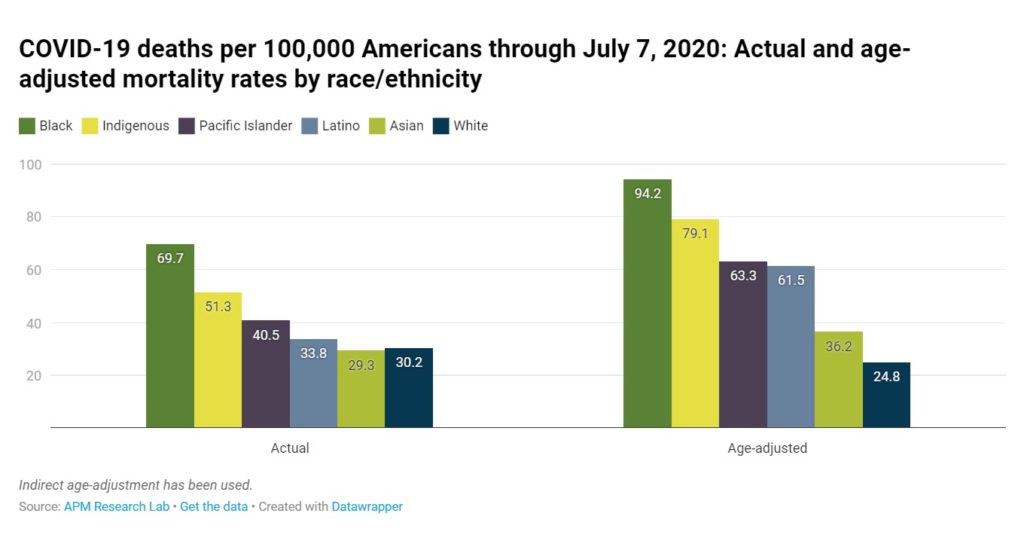

Le minoranze etniche, primi tra tutti i neri, hanno infatti più probabilità di essere vittime del coronavirus. È ciò che si evince da una raccolta di dati effettuata dal laboratorio indipendente APM Research Lab, rilasciata con il titolo “Il colore del coronavirus” e in costante aggiornamento, che riporta le morti classificandole per etnie, portando alla luce delle evidenti disparità.

Questi dati, rilasciati solo da 45 dei 50 Stati americani, mostrano che il tasso di mortalità da Covid-19 per i neri è di 69,7 ogni 100mila abitanti; per i latinoamericani è di 33,8; per gli indigeni è di 51,3; 29,3 per gli asiatici, mentre per i bianchi è di 30,2.

In media, quindi, il tasso di mortalità dei neri è circa 2,3 volte più alto di quello riscontrato dei bianchi e circa 2 volte più alto del tasso dei latinos.

Il disinteresse del governo e il contesto sociale

La raccolta di questi dati non è mai stata una priorità del Governo federale, sebbene sia fondamentale per fornire delle cure mirate, oltre che per comprendere meglio l’andamento della malattia: i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centres for Disease Control and Prevention) hanno pubblicato una prima raccolta di informazioni solo nella seconda metà di maggio.

Inoltre, la risposta degli Stati ai continui appelli per rendere pubbliche queste informazioni è stata lenta, incompleta o, addirittura, assente. Fa riflettere, quindi, che sia stata un’organizzazione indipendente a dover supplire a questa mancanza dell’amministrazione Trump.

I primi casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti, dovuti a viaggi internazionali, riguardavano da vicino molti membri delle élite; ciò ha portato il Presidente Trump ad abbandonare la sua posizione iniziale e dichiarare l’emergenza nazionale il 13 marzo. Tuttavia, già a metà aprile i media di orientamento più conservatore hanno iniziato a criticare le restrizioni[LC2] , ritenendole troppo severe.

Con il passare del tempo, il numero delle morti ha continuato a salire, ma le voci che chiedevano di far ripartire l’economia sono diventate un coro quasi assordante. Che sia una coincidenza o meno, proprio in quel periodo hanno iniziato a circolare i primi dati che mostravano come il virus, in proporzione, colpisse più duramente i neri e i latinoamericani.

I fattori che rendono gli afroamericani e le altre minoranze più soggetti a morire di Covid-19 non sono genetici, bensì sociali. Sono il frutto di una lunga tradizione di discriminazioni e razzismo sistemico, che affonda le sue radici nell’America schiavista, passa dalle leggi Jim Crow e dalla segregazione e si manifesta in molti aspetti della vita civile, dal mercato immobiliare a quello del lavoro e dell’istruzione, fino ad arrivare al settore della sanità.

Il sistema sanitario non equo

È proprio quest’ultimo a essere sotto i riflettori a causa delle disparità svelate dalla pandemia. Oltre a essere più predisposti a sviluppare disturbi come diabete, ipertensione, patologie cardiache e asma, che aumentano significativamente la mortalità in un paziente infetto da SARS-CoV-2, i neri che manifestano sintomi del nuovo coronavirus vengono sottoposti al tampone circa sei volte più raramente rispetto ai bianchi con gli stessi sintomi.

Questi dati, raccolti da uno studio di un laboratorio di Boston, confermano le testimonianze di afroamericani a cui sono stati più volte negati i tamponi. Inoltre, in alcune parti del Paese, le comunità abitate prevalentemente da minoranze etniche dispongono di meno postazioni per effettuare i test e di meno dispositivi di protezione personale (come guanti e mascherine) di quelle a maggioranza bianca.

Come riporta il Guardian in un suo articolo, gli afroamericani hanno spesso minore accesso ad un’assicurazione sanitaria rispetto ai bianchi a causa delle disuguaglianze nel reddito, e si trovano a fare i conti con diversi pregiudizi razziali, specialmente quando i medici e gli operatori sanitari non conoscono la cultura della comunità in cui lavorano: gli studi medici che si trovano in quartieri a prevalenza nera o latinoamericana, infatti, tendono a fornire cure di minor qualità.

L’eredità storica

Ciò non deve sorprendere se si guarda alla storia del rapporto tra la sanità e i neri negli Stati Uniti, che sono stati spesso trattati come cavie di laboratorio per permettere il progresso della scienza (a beneficio dei bianchi).

Basti pensare allo studio di Tuskegee sulla sifilide, iniziato nel 1932 e portato avanti per 40 anni, nel quale vennero condotti esperimenti su afroamericani volontari ma impossibilitati a fornire un consenso informato alle modalità e agli scopi degli esperimenti a cui venivano sottoposti.

Durante lo studio si fece loro credere che stavano ricevendo delle cure per la malattia, quando in realtà venivano principalmente osservati mentre ne soffrivano, anche dopo che la Penicillina fu scoperta come cura.

Quello di Tuskegee non è l’unico esempio di razzismo mascherato da servizio alla comunità: nel XIX secolo, J. Marion Sims, considerato il padre della ginecologia moderna, utilizzava le schiave per degli esperimenti chirurgici effettuati senza anestesia; molte scuole di medicina erano solite acquistare illegalmente dei cadaveri di schiavi prima, e di neri liberi poi, per usarli a scopo medico.

Ancora, negli anni Novanta del ‘900, uno studio dell’istituto Kennedy Krieger di Baltimora ha deliberatamente esposto dei bambini neri al piombo, per testare l’efficacia di nuove procedure di abbattimento dei costi degli alloggi nel ridurre i livelli di piombo presenti nel sangue dei bambini che ci vivevano.

Le conseguenze di una divisione del lavoro discriminatoria

Un ulteriore fattore che aumenta l’esposizione dei neri e dei latinoamericani all’infezione da coronavirus va cercato nel posto che occupano nel mercato del lavoro.

Le minoranze, infatti, sono rappresentate in misura superiore alla media tra i lavoratori che ricevono un salario minimo, pur trovandosi in prima linea nella lotta contro la pandemia: impiegati dei supermercati, fattorini e autisti di mezzi pubblici sono stati essenziali nei giorni del lockdown, eppure sono stati sacrificati da politici e legislatori sull’altare della ripartenza della vacillante economia statunitense.

Svolgendo questo tipo di lavori, gli afroamericani e i latinos hanno meno possibilità dei bianchi di poter lavorare da casa e di potersi spostare con mezzi propri, dovendo così fare affidamento sul trasporto pubblico.

Le minoranze e le comunità a basso reddito sono inoltre più soggette a un’alimentazione incompleta e scorretta, a cui conseguono tassi di diabete e obesità più elevati: secondo uno studio del 2017, il 30% dei neri e il 29% degli ispanici afferma di aver sofferto di diabete, contro il 17% dei bianchi.

Come se non bastasse, decenni di segregazioni e discriminazioni nel settore immobiliare hanno fatto sì che, ancora oggi, molti afroamericani vivano in condizioni di vita al di sotto degli standard, in abitazioni sovraffollate o in aree caratterizzate da maggiore inquinamento, portando quindi ad una predisposizione allo sviluppo di disturbi come l’asma. È questa l’eredità lasciata dal redlining, una pratica iniziata negli anni Trenta da banche e altre istituzioni, che consisteva nel negare prestiti o mutui, o proporre tassi di interesse più svantaggiosi, in determinati quartieri a maggioranza nera o ispanica.

Sebbene sia stato formalmente eliminato nel 1968 con l’approvazione del Fair Housing Act, gli strascichi del redlining sono visibili ancora oggi e rappresentano uno dei più evidenti esempi di razzismo istituzionalizzato negli Usa. Il coronavirus ha senza dubbio unito l’America nella sofferenza, ma allo stesso tempo ha accentuato le disuguaglianze già presenti in un sistema che ha fatto dell’uso di due pesi e due misure il suo leitmotiv.

La paura del diverso è inscindibile dalla storia delle società umane, e potrebbe essere stata uno dei tanti fattori che hanno spinto gli uomini a sottoscrivere il contratto sociale, a sacrificare parte della loro libertà in nome del tanto agognato bene comune. Tuttavia, negli Stati Uniti (ma non solo) sembra quasi che siano solo i bianchi a beneficiare di questo patto, lasciando che il concetto più o meno esplicito di “supremazia bianca” allunghi la sua ombra tanto sulla vita politica quanto su quella quotidiana dei suoi contraenti.

Verrebbe quindi da chiedersi se la società americana non sia piuttosto fondata su un “contratto razziale”, che implica cioè l’esclusione dei non-bianchi dalle obbligazioni ma, soprattutto, dai benefici derivanti dalla sua sottoscrizione, come sostiene il filosofo giamaicano Charles Wade Mills. Avrà ragione?

di Alessia Brambilla