Il Giappone alla ricerca di una nuova autonomia e di una propria identità. Addio al pacifismo istituzionale e aumento della cifra destinata agli aiuti esteri (ma non a vantaggio dei più bisognosi).

Secondo alcuni advisors del Ministero degli Affari Esteri, il governo giapponese dovrebbe prendere in considerazione l’idea di incrementare la cifra destinata agli aiuti diretti ai paesi esteri. Il Giappone attualmente si trova al quarto posto tra i donatori dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), importantissima organizzazione internazionale che racchiude i paesi più sviluppati economicamente al mondo e dentro la quale il Giappone festeggia proprio quest’anno il cinquantesimo anno di adesione.

L’OCSE, attraverso un suo forum dedicato, si occupa infatti di definire la natura degli aiuti internazionali, perlopiù racchiusi sotto la sigla di ODA (Assistenza Ufficiale allo Sviluppo), indicando quali stati possono essere beneficiari di questi aiuti, le modalità di elargizione e di intervento e le condizioni da porre per poterli elargire.

Fumio Kishida, Ministro degli Affari Esteri, ha dichiarato che questo genere di aiuti costituiscono il “più grande strumento diplomatico” a disposizione del paese. Per quanto la cifra spesa da parte giapponese sia tra le più grandi in termini assoluti, il Giappone ha storicamente speso assai poco in rapporto al suo PIL.

I nuovi aiuti giapponesi. Addio al terzo Mondo?

Tuttavia, nel report stilato dal Ministero, viene specificato che la cifra addizionale destinata agli aiuti internazionali dovrebbe essere investita a beneficio di paesi che si trovano al di fuori dalla lista dei paesi “bisognosi”, lista redatta dall’OCSE stessa.

Il report suggerisce al governo di concentrarsi soprattutto tra i paesi più floridi dell’area caraibica e del golfo persico. L’idea di poter usare lo strumento degli aiuti internazionali per supportare paesi floridi o comunque in buoni condizioni economiche potrebbe sicuramente far storcere a coloro che valutano questi strumenti da un punto di vista etico, e umanitario. Gli advisors del Ministero, tuttavia, sembrano non farsi scrupolo nel mostrare il notevole giro d’affari scaturito dalla sinergia tra gli aiuti internazionali del governo e gli investimenti privati ad opera delle compagnie giapponesi nei paesi beneficiari .

Abbandonare lo schema di classificazione dei paesi bisognosi dell’OCSE e la sua visione di un mondo spaccato a metà tra ricchi e poveri sarebbe, per il Giappone, rendere cristallino il suo machiavellico modo di usare gli aiuti, una vera e propria strategia di rafforzamento economico in atto da decenni, complice proprio alla rigidità dell’OCSE nel definire i criteri per i paesi beneficiari degli ODA, mantenendo tutt’ora nella lista dei paesi bisognosi potenze consolidate quali India e Cina.

Proprio il paese di Centro è stato per decenni il principale beneficiario dell’aiuto internazionale giapponese, e non certo per ragioni umanitarie. Aldilà del ricchissimo business nel finanziare l’ascesa economica cinese, è sempre stato interesse da parte giapponese quello di legare a doppio filo le rispettive economie, normalizzando i rapporti diplomatici tra due nazioni che si combatterono ferocemente durante la seconda guerra mondiale e, in ultima istanza, monitorare l’espansione di una futura rivale intenzionata a diventare egemone nella regione.

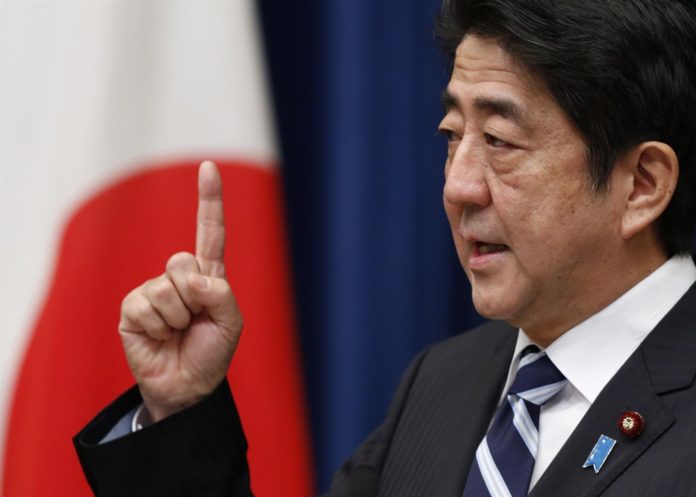

Sotto quest’ottica le parole del ministro Kishida sull’importanza degli aiuti internazionali quali strumento diplomatico assumono un significato del tutto diverso della semplice dichiarazione di buona volontà da parte di un paese ricco a sostegno delle nazioni meno fortunate. Esportare il modello di aiuti “cinese” ad altri paesi strategicamente importanti per il Giappone, non è solo una questione di ritorno economico, che il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha stimato in 88 miliardi di dollari di profitti per le aziende giapponesi per investimenti economici legati agli aiuti internazionali.

È interesse del Giappone riprendere anche l’uso di questi aiuti quale strumento di azione politica. In particolar modo il report indica che il Giappone potrebbe considerare l’uso delle forze armate a scopi umanitari, soprattutto in caso di disastri naturali.

Per la maggior parte delle nazioni l’eventualità di usare l’esercito come forza d’aiuto in caso di terremoti o inondazioni sarebbe un fattore scontato, ma per il Giappone, vincolato da una costituzione molto rigida che prevede esclusivamente l’uso di forze di autodifesa da dispiegare soltanto in patria, rappresenta un piccolo, grande passo, verso la grande rivoluzione annunciata da Abe, riguardante proprio il ruolo delle forze armate giapponesi secondo la nuova politica strategica giapponese.

Un nuovo esercito per una nuova politica militare: “l’autodifesa collettiva”.

La parola d’ordine per il nuovo Giappone, secondo il governo Abe, sembra essere “autonomia”, da non limitare ai soli aiuti internazionali. Per poter fare ciò, il governo è intenzionato a rimuovere l’ultima componente del proprio paese la cui sovranità non piena e indiscutibile: la politica di difesa. L’obiettivo principale del governo è quello di mutare l’articolo nove della costituzione, risalente all’immediato dopoguerra, dove il Giappone rinuncia ad ogni forma di conflitto armato salvo se direttamente attaccato da un’altra nazione. In tal caso, l’articolo prevede l’uso di forze d’autodifesa, in collaborazione con l’esercito americano, vero custode della sicurezza giapponese.

Se tale riforma venisse approvata, il Giappone baserebbe la propria politica di difesa su di un nuovo concetto, “l’autodifesa collettiva”, secondo la quale il Giappone avrebbe la possibilità di prestare soccorso armato ad una nazione alleata attaccata. Verrebbe poi del tutto abbandonata l’idea di ricorrere a forze di autodifesa, le quali verrebbero riformate nel creare un esercito vero e proprio. Infine, si avrebbero criteri meno restrittivi per consentire al Giappone di partecipare a missioni di pace internazionali.

Con questo profondo mutamento della propria costituzione, il Giappone non soffierebbe più il contrasto di essere un gigante economico e un nano politico in ambito internazionale La consapevolezza di potersi di nuovo muovere nello scacchiere internazionale, senza dover più contare sull’ombrello protettivo statunitense e allo status di potenza sconfitta e tenuta sotto controllo dai propri vincitori, fa sì che Abe abbia paragonato questo cambio di rotta come uno sconvolgimento del paese pari a quello innescato dalle riforme Meiji, che hanno condotto il Giappone dall’epoca feudale e autarchica a quella moderna e industriale.

Le resistenze pacifiste dell’Opinione Pubblica.

Il governo giapponese sta cercando, mutando il dettame costituzionale sul pacifismo della nazione, di esplicitare qualcosa che è già in atto da diverso tempo. Per quanto le sue forze armate, secondo la visione americana dal tempo alla fine della guerra col Giappone, sarebbero dovute essere poco più che una milizia di supporto all’esercito americano in caso di invasione sovietica, il Giappone ha sviluppato una forza militare notevole, che ha già impiegato questa sua forza in contesti fuori da quelli dei confini nazionali.

L’intenzione del Primo Ministro Abe è adeguare la Costituzione giapponese a questo nuovo scenario, consentendo alla nazione di potersi muovere non solo secondo le necessità della comunità internazionale ma anche a difesa d’interessi esclusivamente giapponesi.

I giapponesi però, e in questo punto sì che le riforme di Abe si pongono in continuità con quelle Meiji sembrano restii ad abbandonare un istituzione, il pacifismo costituzionale, con la difesa della nazione affidata in parte agli Stati Uniti, che per sessant’anni ha contribuito alla ricchezza e alla prosperità del paese, grazie alle ingenti somme risparmiate dalla difesa a vantaggio di altri investimenti (tema attualmente molto caro a diverse nazioni dell’Europa Occidentale, tra cui l’Italia). I sondaggi tenuti sull’argomenti danno tutti una percentuale di cittadini contraria alla modifica dell’articolo nove della costituzione superiore al cinquanta per cento.. Il 29 Giugno, un uomo, nella centrale zona di Tokyo di Shinjuku, ha tentato il suicidio dandosi fuoco, subito dopo aver proferito un discorso contro l’intenzione del governo di abbandonare il pacifismo costituzionale.

Nuove speranze e vecchi rancori: le reazioni dei paesi vicini.

Le intenzioni giapponesi di abbandonare i rigidi parametri dell’autodifesa, hanno riacceso vecchie questioni solo in apparenza scomparse in questi decenni di pace e proficui scambi economici.

La Cina, in particolare, sembra non voler accettare un ritorno del Giappone come attore autonomo nello scacchiere internazionale. I media cinesi hanno già cominciato una forte campagna di condanna e biasimo delle intenzioni giapponesi, rievocando un passato in cui il Giappone è accusato di aver sempre condotto attacchi subdoli e a sorpresa, alludendo, perciò, all’eventualità che il Giappone possa ripetersi.

Quanto può essere vera o meno la paranoia dell’opinione pubblica cinese, racchiusa nella posizione dell’agenzia di stampa ufficiale del governo Xixhua che si chiede, rivolgendosi al governo giapponese stesso “c’è la Cina nella vostra agenda?”, è difficile dirlo. Di certo è ferma intenzione cinese che la situazione resti il più possibile cristallizzata agli equilibri del dopoguerra, come d’altra parte esplicitamente scritto nelle colonne del People’s Daily, giornale ufficiale del Partito Comunista Cinese.

Se l’opposizione cinese può apparire logica, sono decisamente più inaspettate le remore della Corea del Sud, alleato ormai storico del Giappone negli ultimi decenni. Seoul si è infatti affrettata a precisare che qualsiasi azione diretta del Giappone nel teatro coreano contro la Corea del Nord deve per forza passare dall’approvazione e dal consenso della Corea del Sud stessa. A soli due giorni dalla dichiarazione coreana, datata 2 Luglio, Corea del Sud e Giappone hanno già avuto modo di scontrarsi in merito alla decisione unilaterale giapponese di limitare l’importo delle sanzioni economiche inflitte alla Corea del Nord per ragioni “umanitarie”.

La repentina mossa giapponese, che sembra voler tastare il terreno mentre ci si prepara alla riforma costituzionale, sembra aver trovato il tacito accordo del governo americano. Washington, con l’insediamento di Obama e della sua strategia di politica estera volta a condividere gli oneri della sicurezza globale con alleati locali nelle varie regioni, da anni ha spinto il Giappone ad un impegno maggiore in ambito della sicurezza internazionale. La riforma dell’articolo nove e l’abbandono del pacifismo sarebbe una ghiotta occasione per gli Stati Uniti di poter risparmiare parte delle proprie risorse in uno scenario tanto importante quale quello dell’Asia Orientale, al punto da essere disposti ad accettare la nuova politica estere autonoma giapponese, persino se rivolta verso l’odiata Corea del Nord.

Certamente è ancora prematuro stabilire se la riforma dell’articolo nove e l’adozione del principio dell’autodifesa collettiva sia davvero un mutamento paragonabile, per il Giappone, alle riforme Meiji. La sola sicurezza che si ha al momento è di come, in entrambi i casi, alla radice di decisioni tanto drastiche in un paese visceralmente votato alla stabilità e alla continuità, ci sia la consapevolezza che il Mondo in cui viveva il vecchio ordinamento ormai non esisteva più. Così come le “navi nere” del Commodoro Perry indicavano come l’epoca di armonia feudale retta dai samurai al riparo dal resto del Mondo fosse ormai storia passata, oggi Tokyo ha maturato la consapevolezza che il mondo del dopoguerra, del miracolo economico giapponese, in cui vigeva una netta spaccatura tra mondo ricco e mondo povero nel quale il Giappone, al di fuori dei propri confini, aveva solo di che seguire il proprio protettore americano, ormai non esiste più.

Mirko Annunziata